Современное образование |

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Современное образование |

20.10.2006, 22:04 20.10.2006, 22:04

Сообщение

#1

|

|

True-and-Evil       Группа: Member Сообщений: 1646 Регистрация: 13.10.2006 Из: Город-на-Неве Пользователь №: 2873 Поблагодарили: 390 раз(а) |

Реформа образования как способ изгнания из страны не в меру умных

Часть 2. ЕГЭ как способ производства роботов Образование сейчас объявлено национальным приоритетом, что само по себе может только радовать. Принимаются программы и постановления, выделяются деньги… На нерадивых чиновников, зажиливших несколько рублей прибавки учителям, перед телекамерами грозно хмурит брови сам президент страны. Но, как говорится, — «Следите за руками». Потому посмотрим повнимательнее, что на самом деле делает Минобразования под шумок разговоров о «национальном проекте». При этом не будем обращать внимания на обычные в таких случаях заклинания, что, мол, это «дело специалистов, а не профанов». Специалисты, действительно, лучше знают, как учить какой-то конкретной науке. Но вот к чему именно в жизни готовит ученика школа или институт — способен понять всякий вменяемый человек. Официально объявленные приоритеты г-н Фурсенко — «переход на болонскую систему», «обязательный всеобщий ЕГЭ» и введение «Стандарта образования». Что это означает в реальной, а не официальной действительности? Ведущие университеты и вузы еще могут сопротивляться министерскому напору. Намного успешнее удается пропихивать ЕГЭ в школы. При начале этого, с позволения сказать, «эксперимента» чиновники также не очень утруждали себя обоснованиями своего решения. Аргументов, в сущности, было два: «Все прогрессивное человечество так делает» и «Таким способом мы введем объективную оценку знаний и искореним коррупцию при поступлении в вузы». О коррупции чуть позже — вначале о мировом опыте. (Аналоги ЕГЭ есть в США, Франции и т.д., так что есть, чем восхититься). Переход на ЕГЭ — это введение принятой на Западе системы тестов, как способа оценки знаний, в наше образование. Но это далеко не только технический момент в процедуре контроля, как пытаются представить в Министерстве. В конечном счете, любой учитель лишь в теории занимается развитием личности и знаний учеников, а на практике — готовит к прохождению принятых в данной системе процедур оценки результатов обучения, то есть экзаменов. Введение ЕГЭ автоматически означает, что теперь детей будут учить, как правильно сдавать тесты. Как справедливо отмечает даже директор Федерального центра тестирования В.А. Хлебников, «по своим масштабам и спектру последствий ЕГЭ представляет собой не столь нововведение в сфере образования, сколь социальное явление». В чем отличие тестовой системы от традиционной, легче всего показать на примере математики. Математика — наука точная. Для каждой задачи существует единственно правильный ответ. Потому «тестировщики» его и приводят в качестве образца объективности. Выбрал правильные ответы — молодец, отличник. Однако математика стала царицей всех наук и основой современной технологической цивилизации не потому, что знает значение синуса прямого угла. Математика, как наука строгая и насквозь формальная, подчиняющаяся строгим логическим законам, формирует мышление человека, учит мыслить строго и логично. Главное в математике — доказательства. В традиционном экзамене по математике это учитывалось. Даже неправильный итоговый ответ (арифметическая ошибка) при правильном ходе доказательства частично засчитывался. Если же ответ был просто угадан — задача считалась нерешенной. Тестирование эту логику отменяет. Главное — правильный ответ. Неизбежное следствие такого подхода — изгнание доказательств из школьного курса математики и переход к механическому зазубриванию отдельных цифр и правил. Значение этого выходит далеко за рамки курса математики. Тот, кто в школе не научился искусству доказательства, не способен отличить правильное рассуждение от неправильного. Таким человеком легко манипулировать. В гуманитарных науках последствия не менее эффектны. Для вступающего в жизнь молодого человека литература — это костыли, заменяющие реальный жизненный опыт. Рыдающая над «Анной Карениной» девочка-подросток узнавала кое-что про любовь и предательство еще до того, как сталкивалась с этим в реальной жизни. Мальчик мог подумать о цене чужой жизни и смерти, еще читая «Преступление и наказание», а не уже держа в руках автомат. Традиционные «билеты по литературе», при всей анекдотичности вопросов «про образ Раскольникова», все же заставляли задуматься. Ввели ЕГЭ и все «словоблудие» — побоку. Главное — знать номер вагона, под который бросилась Анна, и на каком этаже жила старуха процентщица. То же и с историей ЭГЭ: запомнил даты, и ладно. Зачем на Западе был принята такая система — даже не очень скрывается. Современному западному обществу нужны только хорошие исполнители. Творческие люди, конечно, тоже нужны, но буквально единицы. Потому вся система образования настроена на отбор, выращивание и дрессировку добросовестных обезьян, а учить думать молодежь совершенно не нужно — в современном обществе им это только повредит в профессиональной деятельности. Более того, когда легенда мировой и советской математики академик В. Арнольд пытался получить у представителей западной элиты ответ на вопросы, почему столь кошмарно низок уровень общей подготовки западных школьников и студентов, то услышал следующее: «Американские коллеги объяснили, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране — сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем, а от этого страдает экономика общества потребления. Вот и стремятся не допустить культуры и образованности, которые к тому же мешают манипулировать населением, как лишенным интеллекта стадом». Наша же система образования все еще пытается учить детей думать, а не производит биороботов. И потому она должна быть сметена? Что касается второй цели введения ЕГЭ — искоренения коррупции, — результаты известны. Тот же Хлебников приводил примеры. В некоторых сельских районах 85% учеников сдали ЕГЭ по математике на «отлично». А выдающиеся результаты по русскому языку (много выше чем в Москве и Санкт-Петербурге) показывают кристально честные люди в сельских районах российской глубинки. Вот бы поделились эти герои педагогического фронта опытом, как при таком уровне финансирования и имеющихся кадров удается добиться столь выдающихся успехов. Молчат. Потому как — скромные. Вадим Вещезеров АПН, promved.ru -------------------- |

|

|

|

|

27.10.2006, 21:51 27.10.2006, 21:51

Сообщение

#26

|

|

Слетевший листок       Группа: Мember Сообщений: 2339 Регистрация: 6.3.2006 Из: Осенний лес Пользователь №: 1183 Поблагодарили: 972 раз(а) |

Так ведь речь и идет о навязывании тестовой оценки знаний в качестве единственно верной и объективной. А откуда это следует? Я не вижу чтобы запретили устные и письменные экзамены. Я вижу что тесты просто стали использовать - и сразу вдруг поднялась такая буча. Слушайте, ну нельзя же выступать против самого метода, если его кто-то использует в каких-то нечистых и корыстных целях. Может лучше придумать способ, как это отконтролировать - например, ввести четкие ограничения использования. Пусть у учителя будет квота - 30% тестовых работ, 30% письменных контрольных работ, 40% устный контроль по вопросам. -------------------- "Во что я верю? В Бога, если Он есть."

Станислав Ежи Лец |

|

|

|

27.10.2006, 22:18 27.10.2006, 22:18

Сообщение

#27

|

|

True-and-Evil       Группа: Member Сообщений: 1646 Регистрация: 13.10.2006 Из: Город-на-Неве Пользователь №: 2873 Поблагодарили: 390 раз(а) |

Я могу ошибаться, но неоднократно заявлялось, что при поступлении в высшие учебные заведения главным критерием отбора будет именно результат тестирорвания. Традиционные формы проверки зананий отойдут на второй план. И это преподносится как главное достижение реформы образования! (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/zloy.gif)

-------------------- |

|

|

|

28.10.2006, 20:01 28.10.2006, 20:01

Сообщение

#28

|

|

Слетевший листок       Группа: Мember Сообщений: 2339 Регистрация: 6.3.2006 Из: Осенний лес Пользователь №: 1183 Поблагодарили: 972 раз(а) |

Я могу ошибаться, но неоднократно заявлялось, что при поступлении в высшие учебные заведения главным критерием отбора будет именно результат тестирорвания. Традиционные формы проверки зананий отойдут на второй план. И это преподносится как главное достижение реформы образования! (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/zloy.gif) А у меня складывается мнение, что единственная попытка введения более объективного метода контроля конкретно на выпускных и вступительных экзаменах почему-то вызвало шквал негодования. И вместо того, чтобы признать, что да - много положительных моментов в виде быстрой компьютеризированной объективной проверки теста, снижении уровня коррупции и пробивать УЛУЧШЕНИЕ данной системы, а именно ратовать за формирование действительно качественных, хороших тестов, ратовать за ограничение применения тестов, предлагается признать тестовую систему как негодную в худшем случае, или как систему способную проверять только фактическое знание материала. А про то что оказывается традиционные методы проверки отходят на второй план я вообще первый раз слышу. Покажите мне хоть одну школу или ВУЗ где используются только тесты? Да нет такой и не будет. Ну не идиоты же мы все в конце концов. -------------------- "Во что я верю? В Бога, если Он есть."

Станислав Ежи Лец |

|

|

|

28.10.2006, 20:52 28.10.2006, 20:52

Сообщение

#29

|

|

True-and-Evil       Группа: Member Сообщений: 1646 Регистрация: 13.10.2006 Из: Город-на-Неве Пользователь №: 2873 Поблагодарили: 390 раз(а) |

А вот еще кое-что по теме.

(IMG:http://www.strana.ru/media/docs/06/10/18/295577.jpg) ЕГЭ поможет ломоносовым Наталья Елисеева Споры вокруг Единого государственного экзамена ведутся с самого начала эксперимента по его введению, но уже сегодня он стал для многих учеников выпускных классов реальностью. В этом году ЕГЭ проводился уже в 80 регионах России. На 20 октября в Государственной думе намечено первое чтение законопроекта о введении ЕГЭ, который должен стать общероссийской практикой в 2009 году. Но буквально накануне рассмотрения законопроекта некоторые представители думского комитета по образованию и науке выступили против обязательного введения этого экзамена. Прокомментировать ситуацию с законопроектом Страна.Ru попросила заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Валентину Иванову. - Валентина Николаевна, во многих регионах России единый госэкзамен прошел апробацию, но, по словам первого заместителя председателя комитета по образованию и науке Госдумы Олега Смолина, "если единый госэкзамен будет введен в РФ в качестве обязательного, то это поменяет весь характер работы отечественной школы". На прошедшей в понедельник пресс-конференции также высказывались опасения, что "этот закон вводит монопольное право ЕГЭ решать, кто ты и чего стоишь". В адрес ЕГЭ звучали упреки, что экзамен на самом деле представляет собой "не демонстрацию знаний, а отгадывание тестов", что такой "формализованный подход к оценке знаний, лишит страну творчески мыслящих граждан", что "утвердив ЕГЭ законодательно, Россия не добьется инновационного прорыва в экономике и других областях". Насколько эти заявления соответствуют действительности? -Я хочу сразу подчеркнуть тот факт, что на своем заседании комитет Госдумы по образованию и науке большинством голосов поддержал данный законопроект, который рекомендован к принятию в первом чтении. Это первое. Второе - мы проводили в прошлом политическом сезоне парламентские слушания, на которых очень серьезно и досконально рассматривали этот законопроект. В ходе парламентских слушаний выступали и ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий, который, как известно, был одним из противников единого госэкзамена. Он имел возможность выступить и воспользовался этой возможностью, высказав свои серьезные опасения в отношении принятия этого закона. И после парламентских слушаний законопроект был серьезно доработан. На основании этих доработок в настоящее время разрешено некоторым высшим учебным заведениям и, в первую очередь, МГУ формировать дополнительные испытания по профилю вуза. - Но какие-то вузы окажутся вне зоны действия ЕГЭ? - Список учебных заведений будет формироваться правительством после принятия законопроекта в течение примерно полутора лет, которые отводятся на последовательное введение ЕГЭ. Более того, вузам также дана возможность определить, в какой форме будут проходить в их стенах дополнительные испытания. - То есть, вузы будут определять форму дополнительного испытания самостоятельно? -Ну конечно, руководители вузов определят это совместно с представителями исполнительной власти. Это те самые две основные позиции, на которых настаивали оппоненты законопроекта и которые в ходе доработки были включены в проект закона. - Первое чтение намечено на пятницу, 20 октября. И как вы полагаете, законопроект будет принят сразу или последует новая доработка? - Я думаю, что какие-то доработки потребуются, и будут еще поправки. Но я хотела бы подчеркнуть, что если сейчас закон об обязательном едином государственном экзамене не будет принят, то это нанесет значительный вред нашим студентам-абитуриентам. Ведь в каком-то регионе вузы полностью принимают студентов на основе данных единого государственного экзамена, а, например, в центральных - в Москве и Санкт-Петербурге, - не все высшие учебные заведения работают по этим правилам. То есть возможность выбора для вуза - кого-то я приму по ЕГЭ, а кого-то нет, - серьезно нарушает равенство прав наших молодых людей, особенно из глубинки. И здесь я не согласна с теми из коллег, кто настроен против законопроекта. Более того, я считаю, что такая их позиция усугубляет ситуацию неравенства регионов и неравенства выпускников школ различных краев и областей. К тому же те, кто готов отложить закон, по сути, поддерживают репетиторство. Репетиторство! Может быть, косвенно, но поддерживают. И я хочу обратить внимание, что так или иначе, но этот вопрос возникает постоянно. Может быть, при прочих равных условиях в репетиторстве нет ничего плохого, когда школьники на дополнительных занятиях получают более глубокие знания по тому или иному предмету, но получается так, что с развитием института репетиторства все меньше и меньше представителей регионов имеет шанс поступить в столичные высшие учебные заведения. Не так давно, в середине 1990-х годов, мы все были свидетелями, как многие студенческие общежития пустовали. И вот сейчас с введением единого государственного экзамена, в частности, я могу говорить о Санкт-Петербурге, резко возросло количество иногородних студентов. Если 4 года назад у нас иногородних студентов в общежитиях проживало всего 24%, то сейчас их количество увеличилось в два раза и составляет где-то порядка 47-48%. Получается, что ЕГЭ помогает тем, кто едет в большие города за знаниями на равных состязаться с жителями мегаполисов. А представьте себе, что кто-то из них станет нашим будущим Ломоносовым?! - В этом году единый госэкзамен был проведен в 80-ти регионах России, но на состоявшейся на днях пресс-конференции президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков утверждал, что эксперимент по введению единого госэкзамена "проводится без концепции, без научной гипотезы, без финансового плана, без прогноза последствий в образовании". - Ничего подобного. Любой закон принимается с технико-экономическим обоснованием. Правительственное решение на выделение денег под ЕГЭ идет тоже с определенным финансовым обоснованием. На правительственном уровне были созданы соответствующие ресурсные центры по регионам, которые получили соответствующую компьютерную технику. Очень печально, что уважаемые коллеги хотят навязать обществу собственное видение, отрицая факты, которые, в общем-то, общеизвестны. И понятно, что эти их выступления уже не поддерживаются общественным мнением, т.е. они выступают с позиции вчерашнего дня. Недавно я встречалась с представителями Тульской области (родители выпускников, студенты, абитуриенты) и данные, которые я привела по иногородним студентам в Санкт-Петербурге, подтверждаются и показателями в Туле, и в целом ряде других регионов. Более того, многие родители говорили мне, что затягивание с принятием закона сдерживает и ограничивает равные права, доступность высшего образования для детей из глубинки. И в этой ситуации, мне кажется, что общественное мнение подтверждено практикой единого государственного экзамена. Конечно, можно критиковать сами тесты, можно говорить, что там есть неточности и т.д., но это уже другой вопрос. Это вопрос совершенствования полезного дела. А то, что только единое образовательное пространство может сформировать и удержать единые требования, единые подходы, единый комплекс знаний и умений - это факт. strana.ru -------------------- |

|

|

|

30.10.2006, 12:55 30.10.2006, 12:55

Сообщение

#30

|

|

Ректор         Группа: Admin Сообщений: 11202 Регистрация: 30.8.2005 Пользователь №: 197 Поблагодарили: 9027 раз(а) |

Лично на мой взгляд использование ЕГЭ как способ уравнять в правах всех абитуриентов выглядит как маразм. Все знают (ну или по крайней мере догадываются), КАК сдается ЕГЭ в провинции, когда результаты в дальней глухой деревушке оказываются лучше, чем, допустим, в школе Колмогорова (хотя там ЕГЭ вряд ли проводят). То, что раньше в вузах крупных городов было меньше иногородних студентов связано не с тем, что у москвичей или питерцев больше прав при поступлении, а скорее с тем, что общий уровень подготовки в глубинке намного ниже, к сожалению. И вот вместо того чтобы качество образования повышать, бешеные деньги тратятся на внедрение сомнительного качества тесты (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/zloy.gif) (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/zloy.gif) (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/zloy.gif) вроде как с благими целями дать возможность всем получить столичное образование. Ну не бред? Если человек нормально подготовлен, то какая разница, откуда он приехал поступать? Все равно поступит. А если тупой, как сибирский валенок, то, блин, лучше уж такого вообще в вуз не пускать, чтобы потом в первую же сессию не пришлось объяснять ему, чего стоят его знания (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/zloy.gif)

-------------------- "Искусство математика состоит в нахождении того частного случая, который содержит все зародыши общности" © Гильберт

Путь по звездам вновь означен, И вновь гудит набат. В алтарях святые плачут, И воин сходит в ад, Сущий ад, Но ни шагу назад! © Ария |

|

|

|

30.10.2006, 17:49 30.10.2006, 17:49

Сообщение

#31

|

|

Слетевший листок       Группа: Мember Сообщений: 2339 Регистрация: 6.3.2006 Из: Осенний лес Пользователь №: 1183 Поблагодарили: 972 раз(а) |

Лично на мой взгляд использование ЕГЭ как способ уравнять в правах всех абитуриентов выглядит как маразм. Ну спорить о том, что в принципе идея хорошая, я думаю смысла нет. Другое дело - как получилось внедрить эту идею?... То, что раньше в вузах крупных городов было меньше иногородних студентов связано не с тем, что у москвичей или питерцев больше прав при поступлении, а скорее с тем, что общий уровень подготовки в глубинке намного ниже, к сожалению. Действительно, к сожалению, в общем уровень подготовки в регионах значительно ниже. Именно потому что городские школьники могут себе позволить репетиторов. Не исключаю такую возможность, что уровень подготовки городских абитуриентов искусственно завышается. При этом совершенно не спорю, что объективно сельские школьники могут быть слабее подготовлены из-за менее квалифицированных преподов (а не потому что все сельские - сибирские валенки). И вот вместо того чтобы качество образования повышать Да, тут я согласна без вопросов. Надо повышать качество образования однозначно. Но прим этом не ставить палки в колеса внедернию действительно неплохой системы конроля. -------------------- "Во что я верю? В Бога, если Он есть."

Станислав Ежи Лец |

|

|

|

| Гость_Nils_* |

30.10.2006, 18:27 30.10.2006, 18:27

Сообщение

#32

|

|

Guests |

Лично на мой взгляд использование ЕГЭ как способ уравнять в правах всех абитуриентов выглядит как маразм. Все знают (ну или по крайней мере догадываются), КАК сдается ЕГЭ в провинции, когда результаты в дальней глухой деревушке оказываются лучше, чем, допустим, в школе Колмогорова (хотя там ЕГЭ вряд ли проводят). Полностью согласен, сам об этом знаю. Думаю одна из причин таких результатов плохая обеспеченность аспирантов (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/ai.gif) . Ведь эти ЕГЭ ребятам из села решают не их учителя, совмещающие должность директора, математика, историка и т.д. имея на руках диплом аграрного техникума. Думаю это всем очевидно То, что раньше в вузах крупных городов было меньше иногородних студентов связано не с тем, что у москвичей или питерцев больше прав при поступлении, а скорее с тем, что общий уровень подготовки в глубинке намного ниже, к сожалению. Я всегда скептически относился к зависимости школа - знания школьника. Сам почти в нее не ходил. На одном из первых ЦТ по математики набрал рейтинг 99%, но решал все, без угадывания. Думаю и в деревни есть умные ребята, главное что должно обеспечить государство - это чтоб каждый учитель работал только по своему предмету. А задача учителя - прежде всего заинтересовать. И вот вместо того чтобы качество образования повышать, бешеные деньги тратятся на внедрение сомнительного качества тесты (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/zloy.gif) (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/zloy.gif) (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/zloy.gif) вроде как с благими целями дать возможность всем получить столичное образование. Ну не бред? Если человек нормально подготовлен, то какая разница, откуда он приехал поступать? Все равно поступит. А если тупой, как сибирский валенок, то, блин, лучше уж такого вообще в вуз не пускать, чтобы потом в первую же сессию не пришлось объяснять ему, чего стоят его знания (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/zloy.gif) Я против тестов, особенно в том виде в котором они есть сейчас. Но есть существенный вопрос связанный с тем что для того чтобы абитуриенту из Сибири сдать экзамен ему надо в еще приехать в Москву - а это деньги... Данная проблема частично решается, если центральные вузы будут принимать результаты региональных предметных олимпиад проводимых в региональных вузах в качестве вступительных |

|

|

|

15.11.2006, 2:35 15.11.2006, 2:35

Сообщение

#33

|

|

True-and-Evil       Группа: Member Сообщений: 1646 Регистрация: 13.10.2006 Из: Город-на-Неве Пользователь №: 2873 Поблагодарили: 390 раз(а) |

А что вы думаете по поводу вот такой статейки?

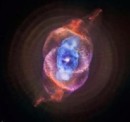

(IMG:http://pix.lenta.ru/news/2006/11/14/math/picture.jpg) Белый дом займется преподаванием математики в американских школах США собираются пересмотреть программу преподавания математики в школах. Уровень математических знаний американских школьников значительно упал за последнее время, что вызывает беспокойство не только родителей, но и администрации Белого дома, сообщает The New York Times. Администрация Джорджа Буша создала специальную комиссию по изучению преподавания математики в стране. Ожидается, что о результатах своей работы она доложит уже в начале 2007 года. Между тем в докладе, представленном Национальным объединением преподавателей математики, отмечается, что падение уровня математической грамотности обусловлено обучением детей по программе, которая была принята в 1991 году. Программа, в частности, предполагает, что учащиеся должны самостоятельно искать подходы к решению математических задач, давать волю своему воображению, не заучивать готовые правила, а всякий раз осмысливать, что они делают. В результате у американских школьников отсутствуют элементарные базовые математические знания, а родители вынуждены в массовом порядке прибегать к помощи частных репетиторов, чтобы научить своих детей делить на многочлен. По словам матери одного из учашихся, в школах этому не учат, так как деление в столбик якобы ущемляет творческие способности ребенка. По мнению некоторых специалистов, ситуация с преподаванием математики в США "просто катастрофическая". В штате Вашингтон, например, экзамен по математике на определение академических способностей при поступлении в вуз сдали только 51 процент учащихся. В Калифорнии, власти под давлением родительских организаций приняли решение отказаться от действующей программы в пользу традиционных способов преподавания, где акцент делается на запоминание готовых правил. Юта и Флорида также пересматривают школьный курс математики и требования к учащимся. В Нью-Йорке уже действует собственная программа обучения школьников математике, которая сочетает традиционный и современный подходы. www.lenta.ru Как вам кажется, чем все же вызвана такая ситуация? Действительно ли зубрежка - единственный способ преподавания математики? (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |

|

|

|

15.11.2006, 3:10 15.11.2006, 3:10

Сообщение

#34

|

|

Ректор         Группа: Member Сообщений: 9390 Регистрация: 22.7.2005 Из: library Пользователь №: 10 Поблагодарили: 3186 раз(а) Защита: 3472-8435-56-263 |

Математика - тутнужно искать хитрые подходя к решению задач, но пока все правила на зубок не выцчиш, никакой хитрости не хватит....

Такчто начинать нужно всетаки с заучивания основ и понимания доказательств. А в остальном я против ЕГЭ как единого экзамена в вузы. Ну как по результатам ЕГЭ можно сказать - сможет данный абитуриент учится в филармонии или нет??? А чем искуство математика или физика или химика отличается от искусства скрипача? -------------------- Я Вернулся!!!!!!!

|

|

|

|

16.11.2006, 0:00 16.11.2006, 0:00

Сообщение

#35

|

|

True-and-Evil       Группа: Member Сообщений: 1646 Регистрация: 13.10.2006 Из: Город-на-Неве Пользователь №: 2873 Поблагодарили: 390 раз(а) |

ПЯТОЕ ПРАВИЛО АРИФМЕТИКИ

Доктор физико-математических наук В. ДОЦЕНКО Уровень математической подготовки даже в развитых странах вызывает тревогу. Академик Владимир Игоревич Арнольд, например, считает, что школьное образование Франции, Англии и Америки просто гибнет в результате непродуманных реформ, проведенных там во второй половине XX века (см. "Наука и жизнь" № 12, 2000 г. ). Умение пользоваться калькулятором привело к неумению мыслить аналитически и логически, понимать суть физических и математических задач (см. "Наука и жизнь" № 3, 2002 г. ). О своем опыте преподавания в Парижском университете и размышлениях, связанных с ним, рассказывает доктор физико-математических наук Виктор Степанович Доценко. Историки до сих пор спорят: как же могло получиться, что такие мудрые и образованные древние египтяне столь быстро разучились строить свои замечательные пирамиды? Все произошло на протяжении буквально нескольких поколений (на рубеже IV и V династий, около XXVI века до Р.Х.). И в самом деле, это была поразительная историческая катастрофа: веками учились, учились, по крохам совершенствовали мастерство, передавали все это из поколения в поколение, накапливали знания и опыт, потом выстроили свои три Великие пирамиды (Хеопса, Хефрена и Микерина) и вдруг разом все забыли, потеряли навык, умение и мастерство, перестали понимать элементарные вещи. Что особенно удивляет - это произошло как бы само по себе, безо всяких войн и нашествий варваров. Все, что было построено после, выглядело лишь как жалкое подобие Великих пирамид и сейчас представляет собой не более чем груду развалин. Я теперь знаю, как такое может происходить: дело в том, что уже пятый год преподаю физику и математику в Парижском университете (Университет имени Пьера и Марии Кюри, известный также под именем "Paris VI", или "Jussieu"). Надо сказать, что Париж не последнее место на планете по уровню образования, а мой университет далеко не худший в Париже. Россия всегда несколько отстает от Запада, и, судя по тому, как энергично, а главное, во что нас реформирует родное Министерство образования, сейчас в Париже я могу наблюдать наше недалекое будущее. Сразу оговорюсь: я вовсе не претендую на роль "пророка из будущего" и поэтому буду стараться избегать обобщений. Мне все равно не по силам сравнивать средний уровень французского образования (о котором имею весьма смутное представление) со средним уровнем нынешнего российского образования (о котором тем более ничего не знаю). И если честно, вообще не понимаю, что такое "средний уровень образования". Я буду рассказывать только о своем личном опыте - так сказать, "что вижу, то и пою". Сначала небольшая справка. Во Франции уже давно введен и действует "Единый государствен ный экзамен" (ЕГЭ), только называется он у них БАК (от слова "бакалавр"), но это сути не меняет. Мотивация введения французского БАКа была примерно та же, что и нашего ЕГЭ: чтобы поставить всех учеников в равные условия, чтобы свести на нет коррупцию на почве образования, чтобы унифицировать требования к выпускникам, ну и так далее. Короче, чтобы все было и по-честному, и по справедливости. Есть и отличие: у БАКа имеется несколько специализаций. Он может быть научным, когда приоритет (повышенный коэффициент) имеют экзамены по математике и физике; гуманитарным, когда приоритет отдается языкам, философии; экономическим и т. д. Человек, сдавший БАК, имеет право безо всяких вступительных экзаменов записаться в любой университет своего профиля (правда, только по месту жительства - прописка у французов очень даже имеется) и учиться в нем совершенно бесплатно (если не считать "комиссионного сбора" размером в три сотни евро в начале каждого учебного года). А если студент документально докажет, что доходы его семьи ниже определенного уровня, то может получать стипендию (совершенно независимо от своей успеваемости). Ученик, сдавший БАК с отметкой выше определенного уровня (больше чем 15 из 20), имеет право записаться на подготовительное отделение в одну из так называемых Гранд Эколь (самая известная из которых Эколь Нормаль Суперьер) - это что-то вроде элитных университетов, для поступления в которые после подготовительных курсов нужно выдержать еще и вступительные экзамены. Далее, в процессе учебы как в Гранд Эколь, так и в университете, в зимнюю и в весеннюю сессии происходит отсев. Если у студента сумма баллов всех экзаменов оказывается ниже определенного уровня, его выгоняют (или, в определенных ситуациях, оставляют на второй год). Отсев идет серьезный: в моем университете в первую зимнюю сессию выгоняют около 40 процентов студентов, в следующую - еще процентов 30 и т.д. В результате к концу второго года обучения остается едва ли четверть из тех, кто начинал учиться (фактически это растянутые на два года вступительные экзамены). Далее отсев тоже продолжается, хотя не столь интенсивно, и, наконец, венчают всю эту учебу два или три года так называемого ДEA, которое с некоторыми поправками соответствует нашей аспирантуре и которое, как и у нас, завершается (точнее, должно завершаться) диссертацией и ученой степенью. Естественно, что до этого уровня добираются только "самые-самые"... Ну и чтобы завершить это довольно скучное вступление, немного о себе: доктор физико-математических наук, профессор, занимаюсь теоретической физикой; в университете "Paris VI" преподаю математику и общую физику первокурсникам, а еще, в качестве "контрастного душа", читаю некий теоретический курс (уж не стану разъяснять о чем) и веду семинары для аспирантов последнего года Эколь Нормаль Суперьер (т. е. именно для тех, которые не только "самые-самые", но еще и "супер" и "экстра"). Ну вот, как видите, система образования задумана как будто совсем неплохо, все устроено вполне разумно, и даже деньги на все это есть (французы, правда, все время тоже говорят, что денег на образование катастрофически не хватает, но это просто оттого, что они не знают, что значит не хватает на самом деле). И тем не менее могу сообщить тем, кто еще не знает, что "хотели, как лучше, а получилось, как всегда" бывает не только в России. Французское образование (и я подозреваю, что далеко не только французское) - яркий тому пример. В силу специфики своей деятельности в своем дальнейшем повествовании я буду иногда вынужден апеллировать к экспертам в области высшей математики. Я имею в виду тех, кто знает все четыре правила арифметики, а также умеет складывать дроби и в общих чертах знаком с таблицей умножения. Части текста, для понимания которых требуются столь специфические знания, я выделю курсивом. Так вот, в этом учебном году я обнаружил, что среди пятидесяти моих учеников-первокурсников (у меня две группы) восемь человек считают, что три шестых (3/6) равно одной трети (1/3). Подчеркну: это молодые люди, которые только что сдали "научный БАК", то есть тот, в котором приоритет отдается математике и физике. Все эксперты, которым я это рассказывал и которые не имеют опыта преподавания в парижских университетах, сразу же становятся в тупик. Пытаясь понять, как такое может быть, они совершают стандартную ошибку, свойственную всем экспертам: пытаются найти в этом логику, ищут (ошибочное) математическое рассуждение, которое может привести к подобному результату. На самом деле все намного проще: им это сообщили в школе, а они, как прилежные ученики (а в университет попадают только прилежные ученики!), запомнили. Вот и все. Я их переучил: на очередном занятии (темой которого вообще-то было производная функции) сделал небольшое отступление и сообщил, что 3/6 равно 1/2, а вовсе не 1/3, как считают некоторые из присутствующих. Реакция была такая: "Да? Хорошо..." Если бы я им сообщил, что это равно 1/10, реакция была бы точно такой же. В предыдущие два учебных года процентов десять-пятнадцать моих студентов систематически обнаруживали другое, не менее "нестандартное" математическое знание: они полагали, что любое число в степени -1 равно нулю. Причем это была не случайная фантазия, а хорошо усвоенное знание, потому что проявлялось неоднократно (даже после моих возражений) и срабатывало в обе стороны: если обнаруживалось что-либо в степени -1, то оно тут же занулялосъ, и наоборот, если что-либо требовалось занулить, подгонялась степень -1. Резюме то же самое: их так научили. Вот чему несчастных французских детей никак не могут по-настоящему научить, так это обращаться с дробями. Вообще, дроби (их сложение, умножение, а особенно деление) - постоянная головная боль моих студентов. Из своего пятилетнего опыта преподавания могу сообщить, что сколько-нибудь уверенно обращаться с дробями могли не больше десятой части моих первокурсников. Надо сказать, что арифметическая операция деления - это, пожалуй, самая трудная тема современного французского среднего образования. Подумайте сами, как объяснить ребенку, что такое деление: небось станете распределять поровну шесть яблочек среди троих мальчиков? Как бы не так. Чтобы рассказать, как учат делению во французской школе, я опять вынужден обращаться к экспертам. Пусть не все, но кое-кто из вас еще помнит правило деления в столбик. Так вот, во французской школе операция деления вводится в виде формального алгоритма деления в столбик, который позволяет из двух чисел (делимого и делителя) путем строго определенных математических манипуляций получить третье число (результат деления). Разумеется, усвоить этот ужас можно, только проделав массу упражнений, и состоят эти упражнения вот в чем: несчастным ученикам предъявляются шарады в виде уже выполненного деления в столбик, в котором некоторые цифры опущены, и эти отсутствующие цифры требуется найти. Естественно, после всего этого, что бы тебе ни сказали про 3/6, согласишься на что угодно. Разумеется, кроме описанных выше, так сказать, "систематических нестандартных знаний" (которым научили в школе) имеется много просто личных, случайных фантазий. Некоторые из них очень смешные. Например, один юноша как-то предложил переносить число из знаменателя в числитель с переменой знака. Другая студентка, когда косинус угла между двумя векторами у нее получился равным 8, заключила, что сам угол равен 360 градусов умножить на восемь, ну и так далее. У меня есть целая коллекция подобных казусов, но не о них сейчас речь. В конце концов, то, что молодые люди еще способны фантазировать, - это не так уж плохо. Думать в школе их уже отучили (а тех, кого еще не отучили, в университете отучат - это уж точно), так пусть пока хоть так проявляют живость ума (пока они, живость и ум, еще есть). Довольно долго я никак не мог понять, как с подобным уровнем знаний все эти молодые люди сумели сдать БАК, задачи в котором, как правило, составлены на вполне приличном уровне и решить которые (как мне казалось) можно, лишь обладая вполне приличными знаниями. Теперь я знаю ответ на этот вопрос. Дело в том, что практически все задачи, предлагаемые на БАКе, можно решить с помощью хорошего калькулятора - они сейчас очень умные, эти современные калькуляторы: и любое алгебраическое преобразование сделают, и производную функции найдут, и график ее нарисуют. При этом пользоваться калькулятором при сдаче БАКа официально разрешено. А уж что-что, а быстро и в правильном порядке нажимать на кнопочки современные молодые люди учатся очень лихо. Одна беда - нет-нет да и ошибешься, в спешке не ту кнопочку нажмешь, и тогда получается конфуз. Впрочем, "конфуз" - это с моей, старомодной, точки зрения, а по их, современному, мнению - просто ошибка, ну что поделаешь, бывает. К примеру, один мой студент что-то там не так нажал, и у него получился радиус планеты Земля равным 10 миллиметрам. А, к несчастью, в школе его не научили (или он просто не запомнил), какого размера наша планета, поэтому полученные им 10 миллиметров его совершенно не смутили. И лишь когда я сказал, что его ответ неправильный, он стал искать ошибку. Точнее, он просто начал снова нажимать на кнопочки, но только теперь делал это более тщательно и в результате со второй попытки получил правильный ответ. Это был старательный студент, но ему было абсолютно "до лампочки", какой там радиус у Земли: 10 миллиметров или 6400 километров, - сколько скажут, столько и будет. Только не подумайте, что проблему можно решить, запретив калькуляторы: в этом случае БАК просто никто не сдаст, дети после школы вынуждены будут вместо учебы в университетах искать работу, и одновременно без работы останется целая армия университетских профессоров - в общем, получится страшный социальный взрыв. Так что калькуляторы трогать не стоит, тем более, что в большинстве случаев ученики правильно нажимают на кнопочки. Теперь о том, как, собственно, учат математике и физике в университете. Что касается математики, то под этой вывеской в осеннем семестре изучаются три темы: тригонометрия (синусы, косинусы и т. д.), производные функций и несколько интегралов от стандартных функций - в общем, все то, что и так нужно было знать, чтобы сдать БАК. Но в университете, как это часто бывает, учат все сначала, чтобы научить наконец "по-настоящему". Что касается тригонометрии, то ее изучение сводится к заучиванию таблицы значений синуса, косинуса и тангенса для стандартных углов 0, 30, 45, 60 и 90 градусов, а также нескольких стандартных соотношений между этими функциями. Старательные студенты, которых в действительности не так уж мало, все это знают и так. Однако вот ведь какая закавыка, я каждый год упорно задаю своим ученикам один и тот же вопрос: кто может объяснить, почему синус 30 градусов равен 1/2? Я преподаю уже пять лет, и каждый год у меня около пятидесяти учеников; так вот, из двухсот пятидесяти моих учеников за все время на этот вопрос мне не ответил ни один человек. Более того, по их мнению, сам вопрос лишен смысла: то, чему равны все эти синусы и косинусы (так же, впрочем, как и все остальные знания, которыми их пичкали в школе, а теперь продолжают пичкать в университете), - это просто некая данность, которую нужно запомнить. И вот каждый год я как последний зануда пытаюсь их в этом разубеждать, пытаюсь рассказывать, что откуда берется, какое отношение все это имеет к миру, в котором мы живем, тужусь изо всех сил рассказывать так, чтобы было интересно, а они смотрят на меня, как на придурка, и терпеливо ждут, когда же я наконец угомонюсь и сообщу им, что, собственно, нужно заучить на память. Своим большим успехом я считаю, если к концу семестра один или два человека из группы раз-другой зададут мне вопрос "почему?". Но достичь этого мне удается не каждый год... Теперь производная функции. Милые эксперты, не пугайтесь: никакой теоремы Коши, никакого "пусть задано эпсилон больше нуля..." тут не будет. Когда я только начинал работать в университете, некоторое время ходил на занятия моих коллег - других преподавателей, чтобы понять что к чему. И таким образом я обнаружил, что на самом деле все намного-намного проще, чем нас когда-то учили. Спешу поделиться своим открытием: производная функции - это штрих, который ставится справа вверху от обозначения функции. Ей-богу, я не шучу - прямо так вот и учат. Нет, разумеется, это далеко не все: требуется заучить свод правил, что произойдет, если штрих поставить у произведения функций и т.п.; выучить табличку, в которой изображено, что этот самый штрих производит со стандартными элементарными функциями, а также запомнить, что если результат этих магических операций оказался положительным, значит, функция растет, а если отрицательным - убывает. Только и делов. С интегрированием точно такая же история: интеграл - это такая вот вертикальная карлючка, которая ставится перед функцией, затем даются правила обращения с этой самой карлючкой и отдельное сообщение: результат интегрирования - это площадь под кривой (и на кой им нужна эта площадь?..). С преподаванием физики дела обстоят похоже, только рассказывать про это скучно - здесь не так много смешного. Потому очень кратко (просто для полноты картины): курс физики в первом семестре в Университете имени Пьера и Марии Кюри начинается почему-то с линейной оптики (при этом параллельно на лабораторных занятиях студенты зачем-то изучают осциллограф), затем - два занятия подряд они зубрят наизусть огромную таблицу с размерностями физических величин (то есть как выражается в килограммах, секундах и метрах, скажем, гравитационная постоянная и т. п.; замечу попутно - при этом они понятия не имеют, что такое гравитационная постоянная), затем - механика (столкновения шариков, равновесие сил и т. п.), и наконец венчает осенний семестр почему-то гидродинамика. Почему именно такая выборка - понятия не имею, возможно, это то немногое, что знает главный координатор (и лектор) нашей секции. Почему именно в таком порядке? Да, собственно, какая разница, в каком порядке все это зубрить... Бедные Мария и Пьер Кюри... Они на том свете небось места себе не находят от стыда. Попробую предложить отдаленную аналогию всей этой ахинеи для гуманитариев. Представьте себе, что программа университетского курса под названием "Русская литература" состоит из следующих разделов: 1. Творчество А. П. Чехова; 2. Лингвистический анализ произведений русских и советских писателей XIX и XX веков; 3. "Слово о полку Игореве"; 4. Творчество А. Платонова. И на этом все... Что же касается аспирантов Эколь Нормаль Суперьер (то есть тех, которые "супер-самые-самые"), то здесь ситуация совершенно иная. Эти ребята прошли такой суровый отбор, что ни вольных фантазеров, ни тем более разгильдяев здесь уже не встретишь. Более того, и с дробями у них все в порядке, и алгебру они знают прекрасно, и еще много-много всего, что им полагается знать к этому возрасту. Они очень целеустремленные, работоспособные и исполнительные, и с диссертациями у них, я уверен, будет все в полном порядке. Одна беда - думать они не умеют совершенно. Исполнить указанные, четко сформулированные преподавателем манипуляции - пожалуйста, что-нибудь выучить, запомнить - сколько угодно. А вот думать - никак. Эта функция организма у них, увы, атрофирована полностью. Ну а кроме того, теоретическую физику они, конечно, не знают совершенно. То есть они, конечно, знают массу всевозможных вещей, но это какая-то пестрая, совершенно хаотичная мозаика из массы всевозможных маленьких "знаний", которые они с успехом могут использовать, только если вопросы им приготовлены в соответствии с заранее оговоренными правилами, совместимыми с этой мозаикой. Например, если такому аспиранту задается некий вопрос, то ответом на него должно быть либо "знание А", либо "знание В", либо "знание С", потому что если это ни А, ни В, ни С, он станет в ступор, который называется "так не бывает". Хотя, конечно, и у аспирантов Эколь Нормаль Суперьер бывают довольно смешные дыры в знаниях - но тут несчастные детишки совершенно не виноваты - это преподаватели у них были такие. Например, из года в год я обнаруживаю, что никто из моих слушателей (аспирантов последнего года Эколь Нормаль Суперьер!) не способен взять Гауссов интеграл и вообще не имеет представления о том, что это такое. Ну это как если бы человек писал диссертацию, скажем, о месте природы в поэзии позднего Пушкина и при этом не имел представления о том, что такое синонимы. Но, вообще, конечно, из этих аспирантов получатся прекрасные исполнители, как те "роботы-исполнители" из давнего фильма "Москва - Кассиопея"... И поэтому мне больше нравится преподавать первокурсникам университета: там все-таки еще есть хоть небольшая надежда кого-то чему-то научить... Мне их так жалко, этих детишек! Вы только представьте: из года в год с раннего детства зубрить, зубрить и зубрить весь этот бред... Но ведь понятно, что вызубрить все невозможно. Даже у самых прилежных учеников хоть в чем-то, но будут пробелы. На практике это иногда выглядит дико (по крайней мере для меня). Представьте себе: прилежный студент, умеет находить производные, умеет интегрировать (то есть он вызубрил все правила, про "штрих" и "вертикальную карлючку"), но вот дроби складывать не умеет. Или, допустим, складывать умеет, а вычитать - никак - ну не выучил вовремя! При этом он может знать всю таблицу умножения, но вот чему равно 6 умножить на 7 - нет (может, он просто проболел в тот день, когда учитель в школе это сообщал). Теперь вы, надеюсь, поняли, что на самом деле 3/6 может равняться не только 1/3, а вообще чему угодно. Если хотите, это можно назвать "пятым правилом арифметики": сколько скажем, столько и будет! Мне неизвестно, сколько времени здесь продолжается весь этот образовательный "апокалипсис", может, лет десять, может, чуть меньше, но то, что в школы уже пришли преподаватели "нового поколения" - выпускники таких вот университетов - это точно, я вижу по своим ученикам. Что же касается моих коллег - нынешней университетской профессуры... Нет, с арифметикой у них все в порядке, и, вообще, в каком-то смысле все они довольно грамотные люди - стареющее вымирающее поколение. Но, с другой стороны, когда происходит такой всеобщий бардак в образовании, вольно или невольно, но тупеют все - не только ученики, но и преподаватели, видимо, это какой-то неизбежный закон природы. Разврат развращает... В этом учебном году на семестровой контрольной одной из задач была такая (я думаю, наши восьми-, а может, и семиклассники ее бы оценили): "Воздушный шар летит в одном направлении со скоростью 20 км/час в течение 1 часа и 45 минут. Затем направление движения меняется на заданный угол (60°), и воздушный шар летит еще 1 час и 45 минут с той же скоростью. Найти расстояние от точки старта до точки приземления". Перед контрольной на протяжении двух недель среди преподавателей университета шла бурная дискуссия - не слишком ли сложна эта задача для наших студентов. В конце концов решили рискнуть выставить ее на контрольную, но с условием, что те, кто ее решит, получат дополнительно несколько премиальных очков. Затем в помощь преподавателям, которые будут проверять студенческие работы, автор этой задачи дал ее решение. Решение занимало половину страницы и было неправильным. Когда я это заметил и поднял было визг, коллеги тут же успокоили меня очень простым аргументом: "Чего ты нервничаешь? Все равно эту задачу никто не решит..." И они оказались правы. Из полутора сотен студентов, писавших контрольную, ее решили только два человека (и это были китайцы). Из моих пятидесяти учеников примерно половина даже не попыталась ее решать, а у тех, кто сделал такую попытку, спектр полученных ответов простирался от 104 метров до 108 500 километров. Отдавая работу той студентке, которая умудрилась получить расстояние в 108,5 тысячи километров, я попытался было воззвать к ее здравому смыслу: дескать, ведь это два с половиной раза облететь вокруг земного шара! Но она мне с достоинством ответила: "Да, я уже знаю - это неправильное решение". Такие вот дела... Читатель небось уже измучился в ожидании ответа на давно созревший вопрос: "Как же такое может быть?!" Ведь Франция - высокоразвитая культурная страна, в которой полным-полно умных образованных людей. Это один из главных мировых лидеров и в теоретической физике, и в математике, и в высоких технологиях, страна, где по российским понятиям "все хорошо". И в конце концов куда подевалась выдающаяся французская математическая школа "Бурбаки"? И вообще, при чем тут "Единый государственный экзамен"? Про "Бурбаки" ответить проще всего. Эта школа никуда не делась, она продолжает функционировать, но при этом стала похожей на "черную дыру": людей (и талантливых людей!) она продолжает в себя "всасывать", но что там у нее делается внутри, те, кто находится снаружи, уже не знают. Это стало чем-то вроде "игры в бисер" Германа Гессе. Хотя мощная математическая традиция "Бурбаки" во французском обществе конечно же осталась. Именно поэтому несчастных детишек здесь так мучают шарадами про деление в столбик. Или, к примеру, когда нужно было решить уравнение 5х + 3 = 0, один мой студент исписал целую страницу рассуждениями про структуру и счетность множества решений такого типа уравнений, но само уравнение решить так и не смог. Хорошо известно, что получается, если из учения, веры или науки уходит дух, а остается один формальный ритуал: маразм. Что же касается "как же такое может быть?!", то, как видите, может, очень даже может! Правда, я подозреваю, только до поры до времени. Во-первых, нужно иметь в виду, что вся эта катастрофа в образовании началась не так уж давно, и когда говорят про умных и образованных людей, то это в действительности очень тонкий слой общества (на котором на самом деле все и держится), состоящий из пожилых, стареющих (и вымирающих) "динозавров". И подпитки в этот слой сейчас просто не происходит (точнее, она происходит за счет китайцев и прочих там русских). Во-вторых, существует и совершенно другая точка зрения на происходящее. Этот крайне циничный взгляд на современное общество как-то растолковал мне один мой коллега по университету (огромный патриот Франции, по происхождению поляк, несколько лет проучившийся в Москве, прекрасно говорящий по-русски, большой знаток русской литературы). Он очень умный человек, тоже преподает и прекрасно видит, что происходит, но при этом считает, что никакой катастрофы нет, а наоборот, все правильно, все развивается как надо. Дело в том, что современному развитому обществу нужны только хорошие исполнители. Творческие, думающие люди, конечно, тоже требуются, но буквально единицы. Поэтому вся система образования должна быть настроена на отбор, выращивание и дрессировку именно хороших исполнителей, а учить думать молодых людей совершенно не нужно: в современном обществе это только повредит их будущей профессиональной деятельности, какой бы она ни была. Что же касается творческих личностей, то о них особенно беспокоиться не следует: тот, кто действительно талантлив, так или иначе все равно пробьется. В этом смысле, по большому счету, совершенно не важно, каким предметам мы их тут, в университете, учим (по крайней мере на первых курсах). Вместо физики с математикой вполне можно было бы заставлять зубрить, например, латынь (вот только специалистов таких сейчас не сыщешь). Все равно в будущей профессиональной деятельности никакое понимание физики с математикой им не понадобится. На уровне школы и университета важно просто производить отбор и дрессировку самых послушных, трудолюбивых и исполнительных, вот и все. А для тех, кто вылетает из этой системы, для тех, кто идет в "отходы", существуют метлы для подметания улиц, кассовые аппараты в супермаркетах, заводские конвейеры и т. д. Вы вон в Советском Союзе в свое время напроизводили миллионы образованных "думающих" инженеров - и что? По части своих прямых профессиональных обязанностей они, как правило, ни черта делать не умели, а предпочитали размышлять о судьбах мира, о смысле жизни, о Достоевском... Причем, согласитесь, сами эти, так сказать, "думающие образованные инженеры" сплошь и рядом чувствовали себя несчастными людьми: невоплощенные мечты о великих свершениях, нереализованные таланты, мировая скорбь и тому подобное. А тут жизненные претензии и запросы, как личные, так и профессиональные, четко алгоритмированы, и все счастливы и довольны... Я думаю, мысль понятна, и дальше можно не распространяться. Обо всем этом уже писано-переписано в бесчисленных утопиях и антиутопиях. Мне лично подобная точка зрения на развитое современное общество крайне несимпатична, но это отнюдь не значит, что она ошибочна. Мне кажется, что в подобной системе никакие таланты никуда не пробьются (просто потому, что их некому будет учить), и тогда люди, точнее, "роботы-исполнители" очень быстро разучатся строить "Великие пирамиды". Но, может, я и ошибаюсь... Теперь, надеюсь, понятно, при чем тут "Единый государственный экзамен"? Когда люди, вместо того чтобы думать самим и учить думать своих детей, пытаются в конечном итоге все на свете сводить к алгоритмам и тупым тестам, наступает всеобщее отупение. Впрочем, что тут первично, а что вторично, не знаю: вполне возможно, что все эти БАКи, ЕГЭ и прочие тесты не более чем следствие (а вовсе не причина) всеобщего, скажем так, "радикального упрощения мышления" в развитом обществе. В моей молодости экзамены в стиле ЕГЭ проводились только на военной кафедре, что как раз было вполне оправданно и понятно: "приказ начальника - закон для подчиненного", и все тут, а думать при этом было противопоказано. Теперь подобный стиль обучения похоже становится всеобщим. По мне так уж лучше пусть будет коррупция, чем кристально честное общество исполнительных роботов-идиотов. Хотя, впрочем, у меня есть сильные подозрения, что в этом смысле России ничего особенно серьезного не грозит. У нас сплошь и рядом вязнут и дохнут не только благие начинания, но, к счастью, и идиотские. Ну а если подобная "алгоритмизация" жизни и в самом деле есть магистральная дорога дальнейшего развития человечества (в конце концов, если это эффективно, то почему нет?), что ж, тогда мне просто останется пожелать ему счастливого пути. Удачи вам, ребята, дальше продолжайте без меня, я остаюсь. www.nkj.ru Вот и еще статья, характеризующая уровень современного образования. Правда речь идет о западном образовании.. (IMG:http://www.sci-lib.net/style_emoticons/default/mad.gif) -------------------- |

|

|

|

7.09.2007, 16:45 7.09.2007, 16:45

Сообщение

#36

|

|

Слетевший листок       Группа: Мember Сообщений: 2339 Регистрация: 6.3.2006 Из: Осенний лес Пользователь №: 1183 Поблагодарили: 972 раз(а) |

Чего боится директор школы

(IMG:http://www.expert.ru/images/russian_reporter/2007/14/rep_14_046.jpg) Новый учебный год. Для школьника директор — это почти что бог. Его власть куда выше президентской или губернаторской. Только потом начинаешь понимать, что он — живой человек, со своими идеями, страстями и бедами. Мы встретились с директором «Лиги Школ». Эта школа хорошо известна многим. Она не раз попадала в десятку лучших школ Москвы и России. Но с ее директором — Сергеем Бебчуком — мы решили поговорить не столько об успехах, сколько об опасениях и страхах. «Да нет у меня своего кабинета…» По идее школа — это маленькое государство. У него должны быть свои земли, войска, законы — ну и, конечно, собственный царь. «Лига Школ» (она же московская школа № 1199 для одаренных детей) отчасти соответствует этому образу. Земля есть — небольшое здание и участок в спальном районе. За вооруженные силы может сойти интеллигентный бородатый охранник (он же замдиректора школы), который обеспечивает безопасность фразой: «Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?». С законами тоже все в порядке — у «Лиги Школ» как минимум есть собственная Конституция. А вот с царем явный непорядок. «Правильный» директор школы должен восседать на кресле-троне и величественно повелевать своим подданным. Сергей Бебчук — «неправильный» директор. Меньше всего он напоминает монарха, а назвать учеников и учителей «Лиги Школ» подданными — значит просто их оскорбить. Они скорее уж граждане свободной республики. Да и солидного директорского кресла обнаружить не удалось… — Так… Где бы нам лучше поговорить?.. (Сергей Бебчук задумывается.) — Давайте пойдем в ваш кабинет (я надеюсь, что удастся увидеть какие-нибудь детали директорского быта). — Да нет у меня своего кабинета… — То есть как это нет?! — Есть один кабинет, который мы делим с завучем. Но у него там компьютер, все документы, бумаги и так далее. А у меня — только диванчик, на который можно иногда откинуться и передохнуть, ну и полка книжек. Даже чашки у меня там своей нет, чтобы чаю попить. На первом этаже — компьютер, за которым я работаю, он подключен к интернету. Если, допустим, в школу приедет какая-нибудь комиссия, буду встречаться с ней в учительской. — И как же вы живете без своего кабинета? — Да в общем-то очень хорошо живу… «В Школе нет традиционной иерархической организации управления, поскольку в жесткой иерархической системе обычно вырастает только “исполнитель”, а не творческая личность» — это из Конституции «Лиги Школ», которую ученики должны выучить наизусть еще до поступления в школу. «Свободна школа или уже нет?» — Начало учебного года — это время страхов или уж, во всяком случае, волнений. Понятно, что должно пугать школьников и их родителей. А чего боитесь вы — директор школы? — Не могу сказать, что я боюсь какого-то конкретного объекта или события. Но есть тенденции, которые меня действительно пугают. Их как минимум три. — Давайте поговорим о каждой. — Давайте. Итак, первая тенденция. В 1992 году принят закон «Об образовании», и с каждым годом он планомерно ухудшается. Его все время меняют, вносят исправления, поправки. Я педантично храню все его редакции. У меня они лежат на полочке — получилась такая книжечка толщиной сантиметров тридцать… И в каждом издании жирным шрифтом выделяются новые места, исправления. Тенденция ясно видна. Если, скажем, раньше школе была предоставлена необходимая свобода в составлении обязательных программ, учебных планов и т.д., то сейчас возникли всякие мелкие оговорки, какие-то слова после запятой. И уже непонятно, свободна школа или не свободна. — В чем лично вы испытываете ограничение свободы? — Например, в законе «Об образовании» было черным по белому написано, что школа сама составляет учебный план, разбивку по часам. Потом дописали про какой-то базисный учебный план, который не является компетенцией школы. Затем возникает этот план, в котором количество расписанных часов равно медицинской норме. То есть возможности самостоятельно учебный план составить уже нет. А на ту часть времени, которой школа может управлять, остается один час или даже ноль часов. Это же смешно. И мне приходится изворачиваться. Пытаюсь как-то согласовать тот план, по которому мы учились все эти годы, с директивами, спущенными сверху. Пока получается. (IMG:http://www.expert.ru/images/russian_reporter/2007/14/rep_14_048.jpg) Другой пример. Раньше учитель во время учебного процесса мог пользоваться любой литературой. Потом это ограничили — можно брать только учебники. Затем ограничили сильнее — только учебники, допущенные министерством. А теперь возможность выбора совсем сократилась. Авторы единого государственного экзамена опираются на какой-то учебник, правильно? Значит, де-факто они поставили учителя в условия, когда он должен преподавать именно по тому учебнику, по которому составляются тесты ЕГЭ. — Ну, а если эта тенденция будет усиливаться, вам многое придется поменять? Вообще, насколько «Лига Школ» отличается от того, что принято называть «нормальной школой»? — Сильно отличается. У нас вместо обычных уроков — пары по 1 часу 20 минут, нет журналов для отметок, нет классных руководителей. И учить мы стараемся не только по учебникам. Например, все новенькие (мы набираем с 7−го класса) в начале сентября уезжают в Крым. Там мы живем в палатках или пещере. И ребят ничего не отвлекает от учебы — ни телевизор, ни компьютер, ни родители… Так мы устанавливаем тесную связь теории и практики. Чтобы дети могли «все пощупать». География и геология — в Большом каньоне и на Ай-Петри. История, археология и история искусств — в пещерных городах Мангуп, Эски-Кермен, на раскопах Херсонеса, в Бахчисарае, Алупке. Астрономия — в Крымской обсерватории и в лагере каждый безоблачный вечер (берем телескоп в аренду). А ботаника — в Никитском ботаническом саду или на переходах и стоянках. Точно так же мы подходим и к составлению расписания. Например, зачем «размазывать» ботанику по всему учебному году? Ей нужно заниматься в сентябре и в мае, а в ноябре-декабре она практически бессмысленна… — Если в школу придет инспекция и скажет: «Вот это не по правилам, это нарушение…» — что будете делать? — К счастью, пока подобные инспекции к нам не приходили, хотя в другие школы, насколько я знаю, ходят регулярно. Честно говоря, если к нам придут чиновники с такой проверкой… Я просто предпочту поговорить с ними на какую-то другую тему. — А вы имеете на это право? — Да, конечно, я имею на это право! По закону я обязан сделать так, чтобы к концу 11−го класса они знали вот это, это и это. А как, в каком порядке — это компетенция школы. — А вдруг у вас это право все-таки отберут? — Тогда я займусь другой деятельностью. Я, к счастью, не педагог по образованию. Я программист, причем очень высокого класса. Конечно, мои знания сильно устарели, но я уверен, что проблем с работой у меня не будет. — Что же должно случиться, чтобы вы сказали учителям и ученикам: «Все, я ухожу»? — Вы меня подводите к таким сложным размышлениям… Наверное, когда количество всяких придумываний и изворачиваний превысит мои внутренние ресурсы честного человека, я скажу, что все, хватит… В «Лиге» любой ученик знает, как сложно их директору общаться со всякими чиновниками, которые по советской привычке именуют аббревиатурой «роно». Как рассказывают выпускники, однажды ребята поставили мини-спектакль, слегка переделав сценку «Пушкин и Гоголь» Даниила Хармса: Роно падает из-за кулис на сцену и смирно лежит. Бебчук (выходит, спотыкается об роно и падает). Вот черт! Никак об роно! Роно (поднимаясь). Мерзопакость какая! Отдохнуть не дадут. (Идет, спотыкается об Бебчука и падает.) Никак об Бебчука спотыкнулся! Бебчук (поднимаясь). Ни минуты покоя! (Идет, спотыкается об роно и падает.) Вот черт! Никак опять об роно!.. (далее по тексту). «Давайте завернем ребенка в матрас…» — Перейдем ко второй тенденции, которая вас пугает. — Это инфантилизм подростков, который нарастает с каждым годом. — Что вы имеете в виду? — Инфантилизм… наверное, это невстроенность в жизнь. Дело доходит до смешного: дети 12 лет считают, что чистая одежда возникает из шкафа. У нас был мальчик, который в этом возрасте не знал, что такое светофор. Оказалось, что его бабушка водила все время за руку. В прошлом году к моменту поступления к нам в школу было десять человек, которые ни разу дома не оставались одни. Это семиклассники! Приблизительно такое же количество детей не могут самостоятельно ездить по Москве. Трое или четверо ни разу не пользовались метро… — Но ведь это можно понять — родители беспокоятся о своем ребенке, как говорится, время такое… — Если они боятся, как бы с ребенком чего не случилось, — лучше всего его скотчем обмотать вместе с матрасом: не дай бог, ударится об стенку, об дверь, об косяк. Правда, когда ребенок оказывается без матраса, вот тут он как раз и ломает себе руки, ноги, пальцы, потому что ну совершенно не умеет ни телом своим управлять, ни действовать. Ребенок должен учиться падать в адекватном возрасте. — Разве раньше таких подростков было меньше? — Их было гораздо меньше! Когда мы начинали, в 1993 году, в классе из 15–16 человек было двое, редко — трое детей, которые очень сильно отличались от сверстников с точки зрения своей встроенности в жизнь. А сейчас таких 10–12. — Почему так происходит? — Например, дети почти гарантированно оказываются инфантильными, когда мама у них не работает. Папа много зарабатывает, у матери есть возможность сидеть дома, и она, как курица-наседка, свое чадо так опекает и так его занимает всякими кружками, тем, сем, что у ребенка не остается времени самостоятельно взрослеть. За него все решено: в 16:00 — одно, в 18:00 — другое, в 20:00 — ужин, в 22:00 — отбой. И при этом на всем готовеньком: мама в магазин, мама постирала, мама приготовила. Второй вариант: инфантильными становятся дети, которых поручили чужим людям. То есть те, у кого няни были или даже есть до 5–6−го класса. По всей видимости, они так боятся ответственности за чужого ребенка, что намеренно не создают ему каких-то проблемных ситуаций, в которых он сам мог бы что-то делать. Они так трясутся — потому что, не дай Бог, родители будут недовольны и их уволят, — что еще больше, чем неработающая мама, опекают чужого ребенка. Просто делают из него инвалида по большому счету. А все остальные случаи — это скорее статистическая погрешность. — Вы как-то с этим работаете? — Наша деятельность совершенно меняет направление. Вместо того чтобы учить физике, математике, нам приходится в каком-то смысле сопли вытирать. Учим с тетрадкой как-то общаться, учим сосредоточенно что-то делать. Потому что следствие инфантилизма — это, в частности, безответственное отношение к себе. — Как этот инфантилизм сказывается на отношениях с преподавателями? — Недавно я беседовал с нашей бывшей ученицей, которая давно закончила школу. И она мне призналась, что они, когда учились, очень четко понимали: именно от них зависит, будет этот учитель с ними работать или он просто развернется и уйдет. И они старались. Это приводило к взаимному интересу, учителя работали с этим классом с большим энтузиазмом. Я думаю, что, если сейчас поговорить с нынешними учениками, они даже не поймут, о чем идет речь. Для них это дело администрации — как-то следить за тем, какие учителя, как-то их нанимать, обихаживать. — А что потом бывает с инфантильными детьми? — Думается, что ничего хорошего. Вот, например, пять-шесть лет назад почти каждый наш выпускник, поступив в институт, уже на первом-втором курсе работал по специальности. А в прошлом году, если мне не изменяет память, работал только один. Мне кажется, это одно из свидетельств того, что они как бы на потом откладывают вхождение в профессию, завоевание имени. «Дети не ощущают своей страны…» — Ну и, наконец, какова третья тенденция, о которой вы обещали рассказать? — Меня пугает возможность развала России. — Ой… Что вы имеете в виду? — Школьники не видят своей страны. Вот, смотрите. Сами мы довольно много ездим по России, и нас очень хорошо принимают. Мы в ответ приглашаем — приезжайте в Москву. Оставляем адрес, говорим, что на все готовенькое приедете, у нас в школе есть душ, кухня, есть отдельная комната, в которой можно жить, наши дети будут экскурсоводами, по Москве поводят… (IMG:http://www.expert.ru/images/russian_reporter/2007/14/rep_14_050.jpg) И никто не едет. И люди ссылаются в первую очередь на то, что дорого: ехать — дорого. Даже полторы тысячи рублей на дорогу для многих семей в регионах оказываются слишком большими деньгами. А в итоге возникает ситуация, когда дети из Пскова никогда в жизни не были ни в Москве, ни на Байкале. И что им это загрязнение Байкала, тем более проблема Дальнего Востока — какая-то труба, еще что-то такое? А есть дети из Питера, которые ни разу не были в Пскове. И это явление массовое. В советское время такого просто не было — дети ощущали свою страну, и ощущали ее большой. А сейчас — нет. И когда нынешние дети — когда им будет лет сорок — попадут во властные структуры и будут принимать решения, это все и аукнется. В итоге появятся Псковская Республика, Башкирская Республика, Дальневосточная Республика. — Что же делать? — Я не понимаю правительство, у которого сейчас колоссальные профицитные деньги. Можно же постановить, что организованные группы школьников едут по железной дороге в любое время года бесплатно. А сейчас у нас льготы предоставляются только в учебное время и только 50%. Я понимаю, что для бесплатных поездок нужны огромные деньги. Но ведь есть проблема интеграции страны, она ведь разговорами не разрешится. Человек куда-то приехал, увидел, полюбил какое-нибудь место под Казанью, под Новгородом, на Алтае — и все! Это уже сцепило. И когда это у миллионов людей, это держит, а когда этого нет ни у кого, все плохо кончится. «Здесь я отдыхаю…» — То, что вас пугает, находится вне школы — бюрократизм, неправильное воспитание в семьях, незнание страны… Но вы ведь управляете довольно большим коллективом — 100 человек, и у каждого свои проблемы. Неужели нет ничего внутри школы, что бы вас пугало? — Вообще нет. Внутренняя школьная жизнь абсолютно комфортная. Если мне надо отдохнуть, я вполне могу приехать в школу и здесь посидеть. Более того, она комфортна не только для меня. Я расскажу просто потрясший меня случай. Прихожу в школу вечером, где-то в полседьмого. Внизу на диванчике сидит папа нашей ученицы. Я говорю: «Кого ждете?» А он отвечает: «Никого не жду. Шел с работы, чувствую, как-то некомфортно мне на душе, решил зайти: тут у вас стены отдают». Посидел там полчаса и ушел. expert.ru -------------------- "Во что я верю? В Бога, если Он есть."

Станислав Ежи Лец Поблагодарили:

|

|

|

|

18.09.2007, 22:11 18.09.2007, 22:11

Сообщение

#37

|

|

|

Ректор         Группа: Мember Сообщений: 6070 Регистрация: 2.6.2006 Пользователь №: 1865 Поблагодарили: 5841 раз(а) |

Общественная палата закрывает соцфак МГУ

Текст: Марина Лемуткина. Рабочая группа Общественной палаты подтвердила обоснованность жалоб студентов соцфака МГУ на низкое качество образования. Вместо современной социологии студентов пичкают работами советских социологов 1960-х годов и идеями православия, установили эксперты. В понедельник рабочая группа Общественной палаты, призванная разобраться в конфликте между администрацией и студентами социологического факультета МГУ, огласила проект заключения по поводу ситуации на соцфаке. Все претензии студентов, недовольных качеством образования, которое они получают, признаны справедливыми. Конфликт между студентами и руководством социологического факультета МГУ тлел давно. По словам студентов, вместо последних достижений социологической науки руководство факультета пичкало их «устаревшими материалами соцэпохи – формальными и бессодержательными», сводя социологию «к зубрежке учебника, написанного деканом Владимиром Добреньковым» и сокращая «живые курсы и спецкурсы по зарубежным материалам». Так, один из студентов в ответ на просьбу указать социологов, теории которых разбирались на семинарах, назвал Добренькова, Кравченко (преподаватель соцфака), Ленина и Маркса. Другие студенты рассказывают, что руководитель и автор одного из социологических курсов Владимир Гречихин «выражает сожаление, что студентам не задают читать Сталина», а социология религии, по мнению Гречихина, «должна доказывать ложность религиозных догматов». «На лекциях и семинарах не звучат имена современных исследователей!» – жалуются студенты. По их словам, практически все курсы по социологии, читаемые на факультете, «останавливаются на авторах и теориях 60-х годов ХХ века». А «даже если звучат имена современных авторов, упор делается на классику 60-х годов». «Последние 50 лет западной и российской социологической науки никак не представлены в рамках учебных курсов»,– подчеркивают студенты соцфака. «Образование на факультете – только фикция!» – заявили они «Газете.Ru». «Вместо современной социологии руководство факультета насаждает в студенческой среде политические и религиозные идеи. Расписание наполнилось абсурдными предметами, вплоть до религиозного воспитания. Декан распространяет на факультете националистические брошюры и сгоняет студентов на лекции их авторов», – жаловались студенты. «Например, меня обязывали распространять брошюры агрессивно-националистического содержания, подпадающие, с моей точки зрения, под статью о разжигании национальной розни»,– рассказал «Газете.Ru» студент 5-го курса Никита Характеров. А в другой раз декан Добреньков заявил на лекции: «Мы, ученые, доказали: многопартийная система России не нужна!»– рассказал он. В 2006 году скандал вырвался за пределы факультета и получил широкую огласку. Сначала в дело вмешался ректор МГУ Виктор Садовничий. Затем студенты обратились в Общественную палату, где по ситуации на соцфаке МГУ была создана специальная рабочая группа. По словам ее главы Александра Адамского, Общественная палата неоднократно приглашала представителей факультета на заседания группы, но те даже не ответили. Тогда, ознакомившись с различными материалами, касающимися подготовки специалистов на соцфаке, и обсудив экспертные заключения о качестве учебных материалов и студенческих работ, включая дипломные, рабочая группа Общественной палаты сделала собственные выводы. По мнению рабочей группы Общественной палаты, «уровень подготовки специалистов на факультете социологии МГУ решительно не отвечает мировому уровню, потребностям рынка труда, запросам работодателей, направлениям развития социологической теории, а также статусу факультета Московского университета». Неудовлетворительными эксперты группы сочли и учебники, по которым на соцфаке готовят специалистов. «Ряд учебных пособий, прежде всего базовый учебник «Социология», подготовленный деканом Добреньковым в соавторстве с А. Кравченко, совершенно не удовлетворителен, т. к. не учитывает современное состояние социологии в стране и за рубежом», – отмечается в заключении рабочей группы. Да и тот учебник выпущен с серьезными нарушениями, установили эксперты. «Достоверно установлен факт заимствования чужих текстов без ссылок на источник, т. е. плагиат»,– подчеркивается в заключении рабочей группы. Подтвердились и жалобы студентов на насаждение идеологии в их рядах. Эксперты рабочей группы обнаружили, что кафедры рекомендуют студентам читать сочинения «глубоко идеологизированные в духе нетерпимости к иным культурам, изоляционизма», отмечается в заключении. Исправить ситуацию можно, лишь проведя на факультете радикальные перемены, считают в Общественной палате. Начинать их рабочая группа Общественной палаты рекомендует с кадровых перемен – объявления открытого конкурса на замещений вакансий профессорско-преподавательского состава факультета во главе с деканом. Однако, пойдет ли на это факультет, неизвестно. Связаться с деканом факультета Добреньковым «Газете.Ru» не удалось – по некоторым данным, его сейчас нет в России. Однако в Российском объединении социологов сомневаются, что он уйдет. «Юридической силы решения Общественной палата не имеют»,– признал «Газете.Ru» член рабочей группы, президент Российского общества социологов Валерий Мансуров. газета -------------------- "Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы"

|

|

|

|

7.03.2010, 18:49 7.03.2010, 18:49

Сообщение

#38

|

|

Патологоанатом      Группа: Moderator Сообщений: 899 Регистрация: 17.10.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 5682 Поблагодарили: 692 раз(а) |

А ещё можно всё выучить, получить сильную черепномозговую травму с амнезией ретроградной и забыть что учил:) "Если бы были бы да кабы..." (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

И ещё химики меня поймут, что результаты анализов зависят от оборудования, реактивов и лаборанта (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Ну пусть лаборант у нас хороший - первые две переменные никак не получится исключить, поэтому в каждой биохимической лаборатории СВОИ нормы и они их рядом с результатами печатают, которые выбираются статистически из большого массива обследованных здоровых лиц по всем правилам медицинских статистических исследований (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Ну это в идеале, на самом деле для ленивых в комплекте к реактивам идут коэффициенты поправочные (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Так что какие мы учим нормативы - одному Богу известно (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |

|

|

|

7.03.2010, 20:17 7.03.2010, 20:17

Сообщение

#39

|

|

Ганфайтер        Группа: Member Сообщений: 2881 Регистрация: 23.2.2010 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 52631 Поблагодарили: 1400 раз(а) |

Во! Я не химик, а физик! Даже математический физик. Знаю как что посчитать, но не знаю, как это меряют... Это только моя точка зрения... А Вы знаете, что знаю школьники в Физике? Или Химии?

-------------------- Помните, грамотно поставленный вопрос содержит 2/3 ответа. Неграмотный вопрос отнимает 10 лет жизни!

Если человека кусает вампир - он становится вампиром. Но откуда у меня такое странное ощущение, что очень многих искусали бараны? |

|

|

|

7.03.2010, 20:35 7.03.2010, 20:35

Сообщение

#40

|

|

Патологоанатом      Группа: Moderator Сообщений: 899 Регистрация: 17.10.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 5682 Поблагодарили: 692 раз(а) |

Цитата А Вы знаете, что знаю школьники в Физике? Или Химии? Если физика в школах преподаётся более или менее успешно, то с Химией в школах классически всё очень печально (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |

|

|

|

7.03.2010, 21:44 7.03.2010, 21:44

Сообщение

#41

|

|

Ганфайтер        Группа: Member Сообщений: 2881 Регистрация: 23.2.2010 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 52631 Поблагодарили: 1400 раз(а) |

Во! Что я и вынес из школьной химии, так это надо всё помнить... Или решать уравнение Шрёдингера... Я-то и в школе умел, но остальные?

Сообщение отредактировал Wild Bill - 7.03.2010, 21:44 -------------------- Помните, грамотно поставленный вопрос содержит 2/3 ответа. Неграмотный вопрос отнимает 10 лет жизни!

Если человека кусает вампир - он становится вампиром. Но откуда у меня такое странное ощущение, что очень многих искусали бараны? |

|

|

|

9.03.2010, 14:39 9.03.2010, 14:39

Сообщение

#42

|

|

Ректор         Группа: Member Сообщений: 9390 Регистрация: 22.7.2005 Из: library Пользователь №: 10 Поблагодарили: 3186 раз(а) Защита: 3472-8435-56-263 |

Если физика в школах преподаётся более или менее успешно, то с Химией в школах классически всё очень печально (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Так практически в любом учебнике по физике дается вполне стройная система мироустройства, где каждый следующий факт выводится из предыдущего. А вот в химии все учебники выглядят как набор малосвязанных фактов. Я пока не видел ни одного курса химии, который был бы логически целым, без разрывов... -------------------- Я Вернулся!!!!!!!

|

|

|

|

13.03.2010, 12:06 13.03.2010, 12:06

Сообщение

#43

|

|