Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

| Дата поста: | В теме: | За сообщение: | Спасибо сказали: | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 28.08.2010, 10:18 | Дела Путина | Россия по уровню коррупции находится среди отсталых африканских стран. В 2000 году по данным Transparency International (неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру) наша страна находилась на 82 месте. К 2009 году Россия скатилась до 146 места на уровне Зимбабве и т.п. За последние десять лет социальное расслоение в стране выросло на 15 %. Например, в кризисный 2009 год число долларовых миллиардеров удвоилось. В списке миллиардеров близкие друзья представителей верховной власти. При этом около 20 млн. человек живут за чертой бедности. Подобные цифры можно продолжать и дальше. Чего стоит афера с зимней Олимпиадой в субтропиках. И т.д., и т.п. Здесь шел разговор о двух самых крупных городах, но Россия не только Москва и Питер. Проедьте даже по центральной России, по некоторым малым городам и селам, и вы увидите запустение и нищету, беспредел чиновников и силовых структур. Ладно, дальше продолжать не буду, заканчиваю болтовню, а то уже заезженная эта тема... |

Dmitri Klimushkin, Elena, Librarian, Nils, | ||

| 13.02.2010, 17:21 | Структура Льда | А меня больше беспокоит причина аномальной плотности... никто не знает??? Насколько я знаю, однозначного ответа на этот вопрос у ученых пока нет. Да и в общем то с теорией жидкого состояния не все ясно, точнее совсем не ясно... Вода, как известно, не единственное вещество обладающее таким свойством. Интересная теория по поводу аномального поведения плотности воды была недавно предложена японским физиком Мацумото. Привожу цитату с сайта "Элементы.ru", где прочитал об этой модели: "Японский физик Масакадзу Мацумото выдвинул теорию, которая объясняет, почему вода при нагревании от 0 до 4°C сжимается, вместо того чтобы расширяться. Согласно его модели, вода содержит микрообразования — «витриты», представляющие собой выпуклые пустотелые многогранники, в вершинах которых находятся молекулы воды, а ребрами служат водородные связи. При повышении температуры конкурируют между собой два явления: удлинение водородных связей между молекулами воды и деформация витритов, приводящая к уменьшению их полостей. В диапазоне температур от 0 до 3,98°C последнее явление доминирует над эффектом удлинения водородных связей, что в итоге и дает наблюдаемое сжатие воды. Экспериментального подтверждения модели Мацумото пока что нет — впрочем, как и других теорий, объясняющих сжатие воды." Полностью тут: http://elementy.ru/news/431131 |

mbikola, | ||

| 6.02.2010, 11:56 | Клуб научных журналистов обращается к Российской Академии наук | На сайте «Единой россии» на некоторое время появился текст заявления Бориса Грызлова на форуме «5+5», в котором он сравнил Комиссию по лженауке РАН с инквизицией 02 Фев 2010 г. ТрВ № 46, c. 12, "Наука и власть" Борис Штерн Рубрика: Бытие науки «Есть конкретные предложения, которые встречают преграды на пути. Либо нерадивых чиновников, которых мы называем бюрократами. Либо даже на пути обсуждения в наших научных структурах, таких, как Академия наук. Сегодня вот было сказано одним из выступающих, что у нас в Академии наук даже есть Комиссия по борьбе с лженаукой. Интересно, как они, эти представители Комиссии, взяли на себя право судить тех, кто предлагает новые идеи. Я не думаю, что нам нужно возвращаться в Средние века и создавать инквизицию. Это просто мракобесие!» Правда, очень быстро с сайта этот текст убрали. Сейчас страница http://edinros.ru/er/text.shtml?11/9416 пустая, на ней только виден текст ошибки: [an error occurred while processing this directive] Чтобы не лишать всех удовольствия увидеть эту страницу, ТрВ публикует ее скриншот. Видеовыступление Грызлова доступно по адресу www.lifenews.ru/news/10925  Комментарий главного редактора Свежее высказывание Бориса Грызлова может оказаться очень полезным, поскольку ставит точки над i, а также заставит многих образованных людей определиться с позицией. Дополнительную силу новому крылатому высказыванию придает то, что оно принадлежит тому же человеку, что и фраза «Парламент — не место для дискуссий!». Повод для высказывания очевиден: это выступление ряда академиков (среди них есть члены Комиссии по борьбе с лженаукой, но не только) против Виктора Петрика — соавтора Грызлова по патенту и победителя конкурса «Единой России» по программе «Чистая вода». Заявление Грызлова может иметь некий мобилизационный эффект, в частности: - Люди, заявляющие, что Академию наук пора разогнать, призадумаются. Например, будет полезно, если призадумается Максим Франк-Каменецкий, заявивший: «Пока эта застывшая феодальная структура существует, никакое эволюционное реформирование не поможет». С чем мы останемся, если разогнать единственную (пусть и феодальную) государственную структуру, пока еще способную противостоять в пределах профессиональной компетенции порывам вышестоящих лиц? - Академия наук подвергается проверке на прочность, и если она ее выдержит, то обретет массу новых образованных и социально активных сторонников, в том числе и среди независимых журналистов. Ближайший акт такой проверки — предстоящее заседание бюро Отделения физических наук по следам визита академиков в лабораторию Петрика (см. ТрВ № 43, 44). То, что бюро не выскажется в поддержку Петрика или даже нейтрально — факт. Важно, чтобы высказалось. Пока заседание оттягивается (первоначально планировалось провести его вскоре после рождественских каникул). Ждем с надеждой! — Есть шанс мобилизации здоровых сил в самой Академии. Причем отнюдь не по формуле «сплотимся вокруг дорогого Леонида Ильича». Наоборот, приходит понимание того, что угодливая позиция руководства РАН по отношению к власти катастрофически проигрышна. Главное достояние любой Академии наук — авторитет. Менять авторитет на благосклонность власти — самоубийство. Юрий Осипов победил на выборах на пост президента РАН как человек, умеющий входить в важные кабинеты. Сейчас цена этому умению постепенно вырисовывается. Фактически Академия поставлена перед выбором — «прогнуться» или отстоять профессиональную честь. Заявление Грызлова затрудняет вероятные попытки руководства РАН спустить дело на тормозах. Уже появилось интервью с академиком Эдуардом Кругляковым в «Газете.ру», и, надо признать, свою персональную проверку на прочность он прошел, должным образом отреагировав на заявление Грызлова (http://gazeta.ru/science/2010/01/29_a_3317956.shtml). Высказался и нобелевский лауреат Жорес Алферов (www.rosbalt.ru/2010/01/29/708300.html). В словах Алферова есть один момент, который хотелось бы прокомментировать. «В нашей стране нет альтернативы Академии наук. И любой, кто льет на нее грязь, вредит стране». Альтернативы, конечно, есть, но они выходят за пределы данной исторической обстановки. Сейчас — нет. Но нельзя позволять использовать этот факт как довод, чтобы законсервировать РАН в ее нынешнем виде, — перемены назрели давным-давно. По поводу «лить грязь» — без критики и открытых дискуссий РАН обречена на быструю деградацию. Просто на критику надо вразумительно отвечать и принимать ее к сведению. И на огульные обвинения тоже надо отвечать. Причем, если будет налажено нормальное сотрудничество с независимыми журналистами, о котором говорил академик Владимир Захаров на Общем собрании РАН (ТрВ № 44), последние помогут. Борис Штерн |

metelev_sv, XuMuK, | ||

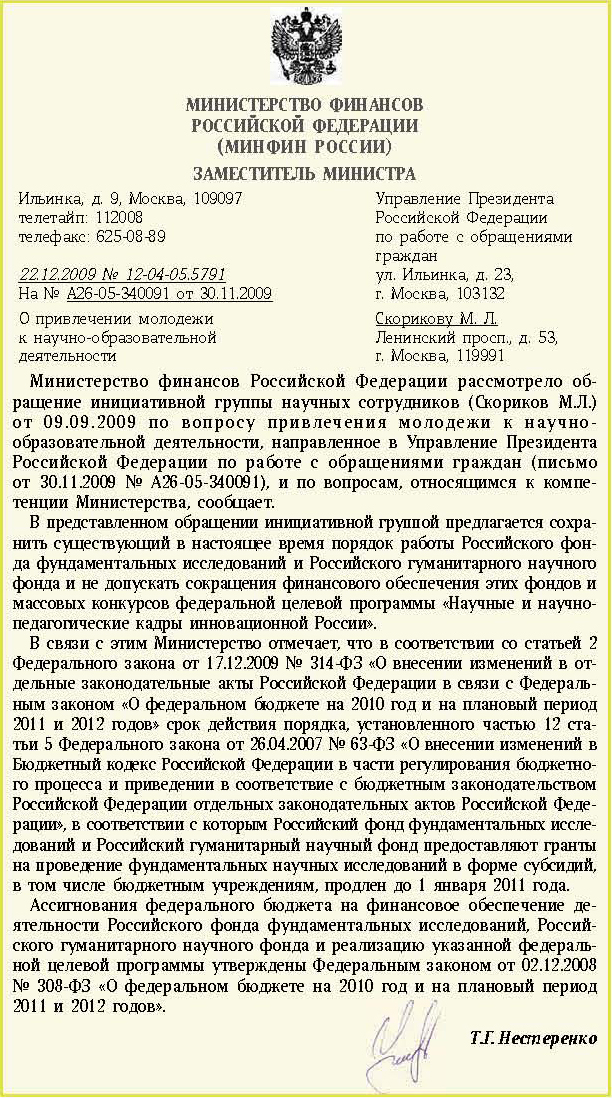

| 6.02.2010, 11:41 | Эксперты отметили, что Россия утратила позиции в научном мире | Пишите нам, пишите, а мы прочтем, прочтем! 02 Фев 2010 г. ТрВ № 46, c. 4, Евгений Онищенко Рубрика: Бытие науки  В начале сентября 2009 г. более 500 докторов наук направили Президенту РФ письмо, в котором была выражена озабоченность состоянием законодательной базы конкурсного финансирования научных исследований и урезанием бюджетных расходов на науку [1]. Ученые выражали беспокойство о судьбе ведущих научных фондов в связи с изменениями, внесенными в 2007 г. в Бюджетный кодекс РФ, а также писали о непригодности Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. для проведения научных конкурсов. Они рассчитывали, что эти вопросы будут рассмотрены на осеннем заседании президентского Совета по науке, технологиям и образованию. Однако события развивались совсем не так, как надеялись авторы письма. Запланированное на осень заседание Совета по науке, технологиям и образованию, посвященное проблемам фундаментальной науки, так и не состоялось. А поступившее в приемную Президента обращение докторов наук было переадресовано Министерству образования и науки, которое в конце октября направило свой ответ научному сотруднику, доставившему письмо в приемную. В ответе (см. «Троицкий вариант» № 23 (42) от 24 ноября 2009 г.) Министерство рассказало ученым о неустанно ведущейся по поднятым в письме вопросам работе, о росте зарплат в РАН, увеличении размера грантов Президента для молодых ученых и т.д., а также заверило в своей готовности учитывать предложения ученых. В конце декабря на письмо отреагировало и Министерство финансов, указав, что фонды смогут работать в прежнем режиме еще год, а финансирование РФФИ определено законом о бюджете на 2010 год. И правда, определено: РФФИ в 2010 г будет выделено 6 млрд руб. (в прошлом году фонд получил 7,2 млрд руб.). Не менее приятные новости ожидают ученых и на втором направлении — финансировании исследований в рамках госзаказа, т.е. по идущим в соответствии с 94-ФЗ конкурсам в рамках федеральных целевых программ. В наступившем году изменена система оценки заявок на конкурсах ФЦП «Кадры»: ученые писали, что 35 % оценки заявки, приходящиеся на цену контракта, — это слишком много, теперь же на цену контракта будет приходиться 55 % оценки заявки. Таким образом, изменения, если и происходят, то к худшему Можно было бы усмотреть в этом издевательство, но, думаю, дело в другом — в полном безразличии «инстанций» к мнению научного сообщества. Все просто идет своим чередом, как будто никто никому ничего не писал. К тому же «инстанции», похоже, просто не в состоянии отделить серьезные обращения от несерьезных. В том же сентябре Президенту доложили об обращении фашистского толка «футуролога» Максима Калашникова [2], по поручению Д.А. Медведева с ним осенью встретился глава аппарата Правительства Сергей Собянин, а недавно состоялась встреча Калашникова с руководством РАН. Обсуждались вопросы создания города будущего — биоагроэкополиса — и российского аналога американского DAPRA. В общем, не обращая внимания на поднимаемые серьезными учеными проблемы, власти готовы слушать малограмотных болтунов и прожектеров. Более убедительно расписаться в своей недееспособности сложно. Евгений Онищенко 1. www.scientific.ru/doska/rffi94fz.html 2. С обращением Максима Калашникова к Дмитрию Медведеву можно познакомиться в его блоге — http://m-kalashnikov.livejournal.com/141905.html Что же касается его взглядов, то в дискуссиях в Интернете Калашников открыто называет себя фашистом и не отказывается от этого в интервью СМИ — http://slon.ru/articles/136143/ |

XuMuK, | ||

| 6.02.2010, 9:34 | Эксперты отметили, что Россия утратила позиции в научном мире | Ценности: Российских чиновников обманывали Максим Трудолюбов 05.02.2010, 20 (2538) Несколько высокопоставленных российских чиновников в январе ездили в Массачусетский технологический институт (MIT) перенимать опыт внедрения инноваций. Уровень делегации был поразительно высоким: два вице-премьера, министр экономики, помощник президента, руководители институтов развития (см. статью «Элита в инкубаторе», «Ведомости» от 29.01.2010). Думаю, что в MIT высокопоставленные россияне должны были с облегчением узнать: им больше не нужно тратить время на инновации. Это просто не их уровень. MIT — частный исследовательский университет, управляемый советом попечителей, состоящим из нескольких десятков ученых. Ни к управлению университетами, ни к финансированию исследований, ни к процессу внедрения инноваций чиновники отношения не имеют (см. статью «Организация науки», «Ведомости» от 4.02.2010). В MIT российские гости наверняка узнали, что распорядителями средств целевых фондов и членами комитетов по выдаче грантов являются лучшие ученые. Решение о том, кто является лучшим специалистом в своей области, тоже принимают сами ученые. Они входят в комитеты, присуждающие премии, составляют редакционные коллегии журналов, публикации в которых необходимы для формирования научной репутации. Чем выше оценивают ученого коллеги, тем выше его ценность для университетов. Так репутации превращаются в заработок. Крупные университеты располагают огромными целевыми фондами. Деньги в эти целевые фонды жертвуются именно потому, что университет гарантирует: здесь не будет лжеученых. Здесь есть конкуренция и правила (т. е. институты), благодаря которым деньги будут потрачены на науку. Так институты превращаются в деньги: целевой фонд у MIT — $10 млрд, а у расположенного по соседству Гарварда — в два раза больше. Из лаборатории на рынок научные идеи тоже выходят благодаря конкуренции и правилам. Создание технологии на основе идеи ученого оплачивает предприниматель, готовый рискнуть деньгами. В конце концов одна из множества технологий оказывается работающей. Это привлекает внимание большой корпорации, которая покупает новую технологию. Так идея, родившаяся в университете, становится частью сотового телефона, автомобиля или самолета. Между изначальным открытием и его коммерческим воплощением иногда проходят годы, иногда — десятки лет. Заранее предсказать, какая именно идея выстрелит, нельзя. Главный урок: в основе инновационной экономики лежат институты, гарантирующие честную конкуренцию идей и проектов. С их создания и следует начать инновационный проект в стране. Российские гости наверняка осознали: их обманывали. Ни «академики», не имеющие публикаций в реферируемых журналах, ни «ученые», рекламирующие нанофильтры через Госдуму, не приведут страну к инновационному развитию. Необходимо вернуть стране понимание, что такое наука. Без этого никаких инноваций не будет. И вице-премьеры смогут тогда сосредоточиться на разработке благоприятного налогового режима для бизнеса. И тогда нужные технологии бизнес найдет и реализует сам. Газета "Ведомости" http://www.vedomosti.ru |

cyon, metelev_sv, | ||

| 5.02.2010, 9:45 | НЛО – средство перемещения во времени. | Вообще, в создании А.Эйнштейном теории относительности много непонятного. Казалось бы, гениальная теория, вызывающая восхищение, но, по большому счету, никуда и ни к чему неприменимая. Не применима?! Радиолокация планет и звездных систем, исследование объектов Вселенной на основе эффекта гравитационного линзирования, корректировка орбитального движения и динамики гравитационно связанных систем (двойные звезды, Солнечная система и др.) и др. Это только малая часть предсказаний и применений ОТО, можно еще целый ряд примеров привести. По поводу времени. Времени нет. Есть движение материи в пространстве, воспринимаемое нами как время. Для того чтобы попасть в прошлое нужно, чтобы все атомы и молекулы, все излучение, все объекты во Вселенной располагались так как они были расположены в тот момент времени, в который мы хотим попасть. Нет такой энергии во Вселенной, которая позволила бы переставить все частицы и запустить движение Вселенной от необходимого для нас момента. Время такое же удобное понятие в физике как и энергия. Энергии в "чистом" виде не существует. Есть движение, воспринимаемое как мера кинетической энергии и т.д. |

Maltsev, | ||

| 5.02.2010, 9:04 | Эксперты отметили, что Россия утратила позиции в научном мире | Модернизация: Организация науки 04.02.2010, 19 (2537) В недавнем послании Федеральному собранию президент РФ высказал соображения по поводу науки и образования, под которыми, мы думаем, готовы подписаться большинство активно работающих ученых. Вот несколько цитат из послания: «Благополучие России <...> будет напрямую зависеть от наших успехов в развитии рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства и общества находить и поощрять талантливых и критически мыслящих людей <...> Нужно создать постоянно действующий механизм их поддержки, привлекать к работе в России наиболее авторитетных российских и зарубежных ученых <...> При этом значительную часть проектов нужно проводить через международную экспертизу и осуществлять в партнерстве с зарубежными центрами и компаниями. Наши соотечественники — ученые, которые работают за границей, могли бы составить значительную часть экспертного сообщества <...> Следует упростить правила признания научных степеней и дипломов о высшем образовании, полученных в ведущих университетах мира, а также правила приема на работу необходимых нам специалистов из-за рубежа». Разделяя эти мысли президента РФ, мы хотели бы внести более детальные предложения: а как, собственно, реализовать все эти прекрасные пожелания? Как «создать постоянно действующий механизм»? Как «сформировать комфортную среду для осуществления в России исследований и разработок мирового уровня»? Прежде всего и российские власти, и научное сообщество, да и все общество в целом должны чувствовать уверенность в том, что общественные деньги «на науку» используются оптимальным образом, т. е. идут действительно на перспективные исследования мирового уровня, а не на пустозвонство, из которого никаких инноваций не последует, что студенты страны обучаются на переднем крае знаний, что деньги не отдаются на откуп чиновникам от науки. Такая уверенность существует в развитых странах, но не у нас. Причина простая — в этих странах создана достаточно требовательная система организации науки и образования, но тон в ней задают действительно лучшие специалисты, отобранные и постоянно проверяемые мировой экспертизой. Финансирование национальных проектов, больших и малых, проходит жесткое экспертное рецензирование, не знающее границ между государствами. При таких условиях общество и власти доверяют своим ученым: они делают лучшее при заданном бюджете. Много лет проработав в Европе, Америке и Японии на ведущих научных должностях, авторы хорошо знают принципы и конкретику организации науки за рубежом. Мы переработали этот опыт с учетом российских реалий и предлагаем конкретную программу, которую необходимо осуществить, чтобы послание президента Федеральному собранию не осталось красивыми словами. Пока же ситуация в организации российской науки противоположна пожеланиям президента — об этом кратко говорится в конце. А. Научная политика и управление наукой 1) Политику в области науки, технологии и образования формируют и проводят не чиновники, а сами ученые и технологи, доказавшие свою продуктивность и пользующиеся авторитетом в мировом научном сообществе. Мотивация ученых другая, чем чиновников: для них важно уважение в научном мире, где добывают знания, и интересна практическая реализация своих наработок. А главное — специалисты способны отличить перспективное исследование от пустозвонства. Научную политику определяют ученые, чиновники же отвечают за ее исполнение. 2) Высшим органом управления исследованиями является совет по науке, создаваемый непосредственно при правительстве РФ. Совет по науке состоит из сената и нескольких (около 12) отделений по дисциплинам — профильных комитетов по научной политике. Основной костяк этих комитетов составляют активно действующие ученые с мировой репутацией. О том, как отобрать таких людей, говорится ниже. Работа в совете по науке не оплачивается. Ротация на всех уровнях совета по науке на одну треть каждые четыре года. 3) Сенат совета по науке принимает решения по стратегическим направлениям исследования и расставляет приоритеты в финансировании крупных программ, согласуя приоритеты, выдвинутые профильными комитетами по научной политике. Совет по науке дает рекомендации президенту, Думе и правительству по базовому финансированию Академии наук, национальных исследовательских центров и других крупных организаций в рамках заданного общего бюджета. В настоящее время решение правительства о финансировании крупных проектов и больших организаций происходит либо по принципу «от достигнутого», либо в результате личных связей и усилий соответствующих руководителей. Нельзя сказать, что это рациональное использование средств. Непонятно, почему и в каком объеме финансируется одно, а не другое. 4) Контроль над выполнением больших программ и обратная связь: раз в 3-4 года проводится независимая проверка внешними специалистами, главным образом иностранными. При этом ставится цель оценить реальные результаты исследований и сопоставить их с мировым уровнем. Рекомендации экспертных комиссий учитываются советом по науке. Б. Научные проекты 5) Комитеты по научной политике рассматривают крупные проекты по своему профилю и проводят конкурсы на основе простых, небюрократических правил с параллельным рецензированием каждого проекта несколькими признанными экспертами мирового уровня, в том числе работающими за границей. Мотивация принятых решений доводится до исполнителей. Крупные закупки оборудования подвергаются такой же обязательной и квалифицированной экспертизе. Нельзя жестко регламентировать тематику научных проектов. По-настоящему новое ни чиновник, ни даже безупречный эксперт не могут предугадать — именно поэтому оно новое. Поэтому следует предоставлять определенную свободу успешным коллективам в использовании выигранных по конкурсу средств. Отчеты о результатах конкурсных работ публикуются и оцениваются экспертами по существу дела. Пример очень хорошо функционирующей грантовой поддержки науки показывает Немецкое исследовательское общество (DFG) с большим разнообразием проектов — индивидуальные проекты, координированные программы, проекты в сотрудничестве с другими странами, гранты для молодых ученых, позволяющие им создать свою небольшую группу, и многое другое, — с простыми, без излишней бюрократии, правилами оформления проекта, высокопрофессиональным рецензированием. Есть много хороших примеров и среди национальных грантовых программ других стран. 6) Поддержка проектов небольших исследовательских групп и индивидуальных ученых, а также организации конференций и участия в них осуществляется посредством грантов, предоставляемых Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ), возможно, и другими аналогичными фондами, на конкурсной основе с привлечением в качестве экспертов самых известных специалистов, включая иностранных. В. Оплата труда ученых 7) Ведущие научные должности занимаются только в результате открытых международных конкурсов, которые объявляются в мировых научных СМИ и проводятся конкурсными комиссиями, состоящими из ведущих ученых из разных организаций с непременным участием иностранных ученых. Конкурсные комиссии по отбору на должность (не менее 10 человек) назначаются профильными комитетами совета по науке. Зарплата специалиста, выигравшего международный конкурс, должна быть конкурентоспособна в сравнении как с аналогичными должностями за границей, так и с другими видами деятельности внутри России. Начав с создания таких адекватно оплачиваемых позиций от уровня заведующего лабораторией и выше, следует постепенно распространить международный принцип заполнения должностей на более низкие уровни. Вопрос о зарплатах является одним из самых болезненных. Тут сталкиваются между собой три соображения. С одной стороны, ясно, что для нормального функционирования науки, притока молодежи, удержания лучших специалистов, работающих в стране, и привлечения специалистов из-за рубежа ученые должны получать конкурентоспособные зарплаты. С другой стороны, в силу исторических причин в российской науке имеется много людей, которые, увы, малопродуктивны. Платить всем высокие зарплаты невозможно. Наконец, столь же понятно, что к этим людям надо относиться по-человечески: зачастую это в большей степени их беда, чем вина. Предлагаемый нами постепенный переход на новые позиции (с международным конкурсом и повышенными требованиями) учитывает все эти аспекты. Квалифицированным людям старшего поколения надо оставить возможность работать на старых должностях, а вновь открывающиеся позиции заполнять уже только по международным правилам. 8) Персонификация связи между обучением и исследованиями: создание совместных позиций в исследовательских центрах и университетах с обязательным преподаванием и, соответственно, полной оплатой труда в обеих организациях. Это, в частности, позволит создавать конкурентоспособные по зарплате позиции без дополнительных бюджетных расходов. Заполнение таких привилегированных должностей проводится по открытому конкурсу. 9) Необходим баланс между зарплатами на всех уровнях, от высших руководителей до аспирантов. Высшее лицо в бюджетном учреждении образования и науки не имеет права получать зарплату, более чем в семь раз превышающую стипендию аспиранта в том же учреждении. Нынешняя ситуация с ничтожными аспирантскими стипендиями в 1500 руб., думается, в комментариях не нуждается. В Западной Европе типичный разрыв между максимальной зарплатой руководителя научного учреждения и аспирантской стипендией/зарплатой составляет примерно фактор 5. 10) Создание благоприятных условий для работы как по контракту, так и на постоянной основе иностранных специалистов, включая российских ученых, работающих за рубежом: автоматическое признание зарубежных научных степеней и дипломов, соответствующих международным стандартам, упрощение выдачи долгосрочных виз, устранение бюрократических препон для приезда, обустройства и работы. В настоящее время признание диплома о научной степени, полученного, скажем, в Гарварде, Оксфорде или Мюнхене, является затяжной бюрократической процедурой, требующей представления в ВАК пакета документов, включая перевод диссертации на русский язык. Думается, не нужно объяснять абсурдность этой нормы и ее исключительно вредоносный характер. Если у человека нет российского гражданства, проблемы еще более усугубляются. Г. Научные институты 11) Выборность всех административных постов в системе образования и науки — деканов и ректоров университетов, руководителей подразделений и директоров исследовательских центров — учеными советами соответствующего уровня каждые четыре года с запрещением занятия административного поста более двух сроков подряд. Вышестоящие органы только утверждают выбор ученых советов. 12) Непредвзятая научная экспертиза бюджетных исследовательских центров и университетов на регулярной основе (раз в 3-4 года). Такая экспертиза должна происходить при обязательном участии иностранных специалистов. Результаты экспертизы должны прямым образом влиять на бюджетное финансирование этих организаций. Д. Международное сотрудничество 13) Активное международное научно-техническое сотрудничество является в современных условиях абсолютно необходимым. Мировая практика доказала, что щедрое финансирование такого сотрудничества является ключевым фактором для поддержания высокого уровня научных исследований и развития инновационного процесса. Международное сотрудничество включает в себя следующее: — приглашение зарубежных ученых и экспертов мирового уровня с короткими визитами для проведения экспертизы и научных докладов; — оплата длительных визитов (6-12 месяцев — sabbatical) известных зарубежных ученых в Россию для чтения лекций и совместной исследовательской работы; — оплата длительных визитов (1-2 года — post-doc) молодых зарубежных ученых для работы в российских лабораториях; — целевые стипендии (1-3 года — Ph.D. student, post-doc) для молодых российских ученых с целью подготовки кадров в лучших научных центрах за рубежом; — участие в международных научных и прикладных программах совместно с зарубежными партнерами; — создание сети небольших институтов по разным дисциплинам с маленьким постоянным штатом для организации международных программ и конференций и кратковременной совместной работы российских и иностранных специалистов. Живым примером в России служит Международный математический институт им. Эйлера в Петербурге. Выделение средств на международное научно-техническое сотрудничество должно быть столь же приоритетным, как на национальные программы, поскольку это единственный способ не «выпасть на обочину» научного прогресса. Сейчас невозможно оплатить проезд в Россию и суточные приглашенного иностранного специалиста, поскольку это противоречит существующему законодательству. Такого не было даже в советское время. 14) Создание зеленого коридора для провоза через таможню приборов, материалов и препаратов по заказу исследовательских и образовательных организаций при наличии у них соответствующих лицензий. Сейчас получение пробирки с необходимым для исследований материалом занимает полгода нервотрепки, что убивает работу, в то время как за границей аналогичный материал доставляется в течение дня-двух. О нынешнем состоянии российской науки Для контраста с приведенными принципами, используемыми во всем мире, включая даже Китай или Дубай, приведем кратко теперешнее состояние дел в России. Наука в России находится уже не просто в бедственном, а в катастрофическом состоянии. Можно спорить, потеряла ли Россия за последние 20 лет 60% своего научного потенциала или 90%, — вероятно, в каких-то областях 60%, а в каких-то 90%. Вымирает последнее поколение тех, кто еще знает, как надо работать, за ним следует глубокий провал в поколении 30-50-летних, яркие представители которого покинули отечественную науку в 90-е и 2000-е гг. Учить молодежь становится некому, да она и не идет в науку: наиболее активные люди либо уезжают в более благоприятные для исследований страны, либо остаются в России, но из науки уходят. Зато на сцене все чаще появляются проходимцы, мелкие и крупные, симулирующие «научную» и «инновационную» деятельность за счет средств федерального бюджета. Поскольку настоящих специалистов остается мало, строгие критерии размываются. Доля России в международном научном разделении труда составляет 2-2,5%. Характерно, что пессимизм в научном сообществе стал преобладать не в 90-е гг., когда все были нищими, а в последнее время, когда какие-то деньги на науку в стране появились. Вопрос в том, как эти деньги расходуются. Основные средства на гражданскую науку и образование идут в конечном счете через Министерство образования и науки (МОН). Кроме базового финансирования, построенного на неизвестных ученым критериях, МОН проводит конкурсы по науке и технологиям в рамках нескольких федеральных целевых программ. Эти конкурсы уже подвергались жесткой критике в прессе и научных блогах. Они демонстрируют, что увеличение финансирования и даже конкурсное распределение денег могут превратиться в профанацию и растранжиривание средств. Проведение конкурсов, финансирование и оценка проектов должны определяться экспертными комиссиями, составленными из активно работающих ученых с привлечением иностранцев. Этого нет в конкурсах МОН. Используются критерии, абсолютно непригодные для науки, нормальной экспертизы нет, бюрократия совершенно невообразимая. Прекратить бессмысленное (а порой осмысленно корыстное) расходование государственных денег может только одно: политику в области науки, технологии и образования должны формировать и проводить в жизнь не чиновники, а сами ученые и технологи, доказавшую свою продуктивность и пользующиеся авторитетом в мировом научном сообществе. Обязательную экспертизу и контроль осмысленности расходования средств также должны осуществлять активно работающие ученые с самым широким привлечением иностранных специалистов. Именно об этом говорится в принципах организации науки, сформулированных нами выше. Экспертное сообщество Мы уже неоднократно подчеркивали ключевую роль в научной политике, которую должно играть экспертное сообщество, состоящее из признанных ученых с мировым именем. Однако людям, не работающим в науке непосредственно, бывает трудно сориентироваться, кто же в России является ученым «по гамбургскому счету»? Кто находится на мировом уровне, а кто только пускает пыль? Отвечая на этот вопрос, в 2008 г. был проведен опрос среди активно работающих и продуктивных физиков (более 1000 человек), которых просили назвать лучших специалистов. Таким образом был отобран российский «Корпус экспертов» по физике и астрономии — около 200 человек. В настоящее время завершается отбор «Корпуса экспертов» по биологии. Недавно журналом «Русский Newsweek» был проведен опрос по выявлению 50 наиболее авторитетных ученых среди российской диаспоры. Немало людей попало одновременно и в этот список, и в «Корпус экспертов». Оба списка экспертов неполны и несовершенны, но в первом приближении они дают представление о кадровом потенциале страны. Эти списки нетрудно уточнить, и сделать это можно объективно и качественно. Идентифицировать лучшие научные кадры своей страны и диаспоры и использовать их по назначению — для формирования научной политики и экспертизы — сумели правительства всех развитых государств. В заключение еще раз подчеркнем основные мысли: Наука в России находится в катастрофическом состоянии и с каждым днем деградирует все сильнее. Помимо хронического недофинансирования в этом повинна организация науки, при которой даже те скромные средства, которые выделяются обществом «на науку», используются неэффективно, а порой коррупционно. Без привлечения к управлению по делам науки активно работающих ученых мирового уровня, имеющих авторитет в научном мире, и самого широкого использования для непредвзятой научной экспертизы иностранных ученых, как это делается сегодня во всех развитых странах, любые реформы и финансирование будут неэффективны, а общество и власти не будут доверять своим ученым. Д. И. Дьяконов, зав. сектором Петербургского института ядерной физики РАН, член комитета по научной политике по ядерной физике при правительстве РФ (1993-1996), лауреат премии Гумбольдта (Германия), профессор Скандинавского института теоретической физики (Копенгаген, 1997-2005). Работал также во многих исследовательских лабораториях и университетах в Германии, Франции, США и Японии и служил экспертом по национальным проектам в этих странах и ряде других. Индекс цитирования — 6000, «индекс Хирша» — 34. Один из редких ученых-«возвращенцев». В. Е. Захаров, академик РАН, завсектором математической физики Физического института РАН, профессор Аризонского университета (США). Индекс цитирования — 17 600, «индекс Хирша» — 60. А. Д. Мирлин, ст. науч. сотр. Петербургского института ядерной физики РАН; профессор, завсектором Института нанотехнологий в Технологическом институте Карлсруэ (Германия). Организатор более десятка международных конференций по физике конденсированного состояния вещества и наноструктур в России и за рубежом. Работал также в США, Великобритании, Израиле. Индекс цитирования — 3400, «индекс Хирша» — 32. В. В. Рязанов, профессор, завлабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела РАН. Организатор нескольких международных конференций по сверхпроводимости и мезоскопике. Работал в Германии, Франции, Дании. Индекс цитирования — 1000, «индекс Хирша» — 14. А. В. Устинов, профессор, заведующий кафедрой и лабораторией экспериментальной физики в Технологическом институте Карлсруэ (Германия). Лауреат международной премии им. Пневматикоса. Руководитель более 20 проектов Немецкого исследовательского общества (DFG) и шести проектов в рамках европейских программ FP5-FP7. Работал в качестве эксперта по научным проектам Европейского союза, а также Германии, Израиля, Бельгии, Швеции. Работал также в лабораториях и университетах США, Дании, Италии, Японии. Индекс цитирования — 3000, «индекс Хирша» — 28. Газета "Ведомости" http://www.vedomosti.ru |

alex_kam, cyon, metelev_sv, XuMuK, | ||

| 1.02.2010, 10:21 | Палеонтология | ПАЛЕОНТОЛОГИ СООБЩИЛИ ОБ УНИКАЛЬНОЙ НАХОДКЕ, ПОДНЯТОЙ СО ДНА СЕВЕРНОГО МОРЯ  Палеонтологи объявили об уникальной находке - фрагменте черепа неандертальца, который был поднят со дна Северного моря примерно в 15 километрах от берегов Нидерландов. Ученые смогли определить, что фрагмент черепа принадлежал мужчине. По словам исследователей, возраст находки составляет примерно 60 тысяч лет. Для определения возраста палеонтологи сравнили фрагмент с другими подобными находками. Дело в том, что для датировки привычным методом радиоуглеродного анализа необходимо было бы уничтожить больше половины находки. Анализ изотопного состава костей позволил определить что неандерталец питался почти исключительно мясом. Это хорошо согласуется с данными других исследований, согласно которым неандертальцы были на вершине пищевой цепи. Считается, что помимо охоты они занимались и рыбалкой. Ученые отмечают, что находки останков древних животных в этом районе Северного моря - не редкость. Дело в том, что в прошлом уровень воды здесь был значительно ниже, и регион представлял собой изрезанную большим количеством рек равнину. Обнаружение останков неандертальца стало, однако, первой находкой в своем роде. Согласно доминирующей теории, человек вытеснил неандертальцев примерно 30 тысяч лет назад в результате того, что предки человека были более умелыми охотниками. Однако в последнее время появляются результаты, которые указывают на то, что неандертальцы ничуть не уступали современному человеку. В частности, их инструменты по качеству были не хуже людских, а по некоторым показателям даже превосходили изделия Homo sapiens. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News. Известия.Наука www.inauka.ru |

cyon, | ||

| 29.01.2010, 9:36 | Эксперты отметили, что Россия утратила позиции в научном мире | Ну это уже везде так, не только в науке(в спорте также)...Китай рвется вперед, а Россия катится вниз Сознание изменять нужно и ученым, и власть имущим, и обществу в целом. Дело ведь не только в объеме финансирования науки (хотя это и доминирующий фактор)... Начинающим - стремиться к свободному владению английским и полной осведомленности о международной литературе в своей области. Тем, кто уже встрял в это дело, - публиковаться в этой самой (международной) литературе. Если не получается - задуматься почему. А научным начальникам - думать о возможности международного сотрудничества вверенных им подразделений. Способствовать стажировкам молодых сотрудников в местах, где есть чему поучиться. Тем же, кто в Думе (Раде) - увеличить финансирование науки. Полностью согласен. |

SergSam, | ||

| 28.01.2010, 19:05 | Эксперты отметили, что Россия утратила позиции в научном мире | Мировая статистика научно-технического развития: Китай рвется вперед, Россия сдает позиции 27.01.10  Динамика числа научных работников (в тысячах). График из обсуждаемой сводки Science and Engineering Indicators 2010 Национальный научный фонд США опубликовал подробную статистическую сводку по глобальной динамике научно-технического развития за 1995–2009 годы. Быстрее всего наука развивается в Китае, который уже сравнялся с США по количеству научных работников. В Западной Европе и США продолжается умеренный рост. В России основные показатели научно-технического развития не растут, а снижаются. Сводка Science and Engineering Indicators 2010 опубликована на сайте Национального научного фонда США (NSF) и находится в открытом доступе. Самый очевидный вывод, который можно сделать из приведенных в ней многочисленных графиков, состоит в том, что беспрецедентные усилия Китая по наращиванию научно-технического потенциала, предпринятые в последние 15 лет, дают весьма впечатляющие результаты. По словам редактора сборника Рольфа Леминга (Rolf Lehming), мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда в какой-либо стране расходы на науку 10 лет подряд стабильно растут более чем на 20% ежегодно. Результаты этих усилий отражаются в стремительном росте таких ключевых показателей, как доля ВВП, выделяемая на науку и образование, число выпускников высших учебных заведений и производство наукоемкой продукции. Никаких признаков замедления роста пока не наблюдается. Китай уже догнал США по количеству научных работников: в обеих странах сегодня работает почти по полтора миллиона ученых. Примерно столько же их в странах Евросоюза. Быстро растет число ученых также и в других восточноазиатских странах, особенно в Южной Корее, Тайване и Сингапуре. В России, напротив, наблюдается снижение числа научных работников: в 1995 году их было около 600 000, а сейчас осталось лишь около 450 000. В Китае каждый год число ученых возрастает почти на 9%, а в России — снижается на 2%.  Среднегодовой прирост числа ученых с 1995 по 2007 год (в процентах за год). График из обсуждаемой сводки Science and Engineering Indicators 2010 К числу важных тенденций следует отнести также быстрое развитие международного научного сотрудничества. Так, в 1988 году только 8% всех научных статей было написано международными авторскими коллективами, в 2007 — уже 23%. Важнейшим показателем продуктивности научной деятельности является количество публикаций в международных рецензируемых журналах. Общемировое число ежегодно публикуемых статей неуклонно растет: в 1988 году было опубликовано около 460 000 статей, в 2008 — уже 760 000. При этом доля статей, приходящаяся на ученых из США и Евросоюза, постепенно снижается: в 1995 году они написали 69% всех статей, в 2008 — лишь 59%. Доля азиатских стран за тот же период выросла с 14 до 23%, причем этот рост в основном был обеспечен китайскими учеными, которые опубликовали в 1988 году лишь 1% всех мировых научных статей, а в 2008 — 8%. К сожалению, для России и по этому показателю картина получается неутешительная.  Количество статей, опубликованных в международных рецензируемых журналах в 1995 и 2007 годах; правая колонка — среднегодовой прирост ( % ). Показаны все страны, опубликовавшие более 1000 статей в 2007 году. График из обсуждаемой сводки Science and Engineering Indicators 2010 Как показывает таблица, из 45 стран с наиболее развитой наукой только в двух — России и Украине — количество публикуемых статей из года в год не растет, а снижается. По числу научных публикаций Китай уже поднялся на второе место, уступая только США, а Россия опустилась на позорное 14-е. За последние 15 лет нас обогнали по числу публикаций не только Китай, но и Италия, Испания, Южная Корея, Индия, Австралия и Нидерланды; на пятки наступают Тайвань и Бразилия. Всё это очень печально, особенно если учесть, что чем меньше остается в стране активно работающих ученых, тем разреженнее и беднее научная среда и тем ниже шансы для каждого отдельного ученого добиться чего-то путного в науке. Источники: 1) Science and Engineering Indicators 2010. 2) J. Mervis. Trends Document China's Prowess // Science. 2010. V. 327. P. 407. Александр Марков www.elementy.ru |

cyon, Nils, SergSam, VSam, | ||

| 28.01.2010, 9:19 | Эксперты отметили, что Россия утратила позиции в научном мире | Эксперты отметили, что Россия утратила позиции в научном мире Как это не печально, но это факт. Фундаментальная наука в России - это остатки советской фундаментальной науки. За последний 15 лет в России ничего не было сделано для развития этого социального института, наблюдается лишь упадок и деградация. Слова государственной власти о развитии научно-технологического сектора экономики, базовой основой которой является фундаментальная наука и высокий уровень образования, на деле оборачиваются всего лишь пустым звуком и профанацией. Причем дело не только в госвласти, но создается впечатление, что в целом российское общество не понимает для чего нужна фундаментальная наука обществу, не понимает ее ценность и необходимость знаний, которые этот социальный институт производит. |

Lord-Aries, Shtorm, | ||

| 22.01.2010, 9:49 | Еще раз об «утечке мозгов» | Во-первых, к тому, что по одной такой статье судить об общем состоянии дел не следует (но я и не говорю, что надо судить по моему примеру - возможно, это исключение). Во-вторых, все зависит в первую очередь от самого человека. Согласен с вами, что по одной статье судить об общем состоянии дел не следует. Но в том то и дело, что количество статей связанных с этими вопросами появляется, последнее время, не одна и не две. Личные ценности и приоритеты отставим в сторону. Думаю каждый кто идет сейчас в науку примерно представляет каково ее состояние сейчас, отношение к ней общества и государства в целом, поэтому когда он делает этот выбор, то делает это осознанно (надеюсь, что осознанно |

vse, | ||

| 21.01.2010, 9:43 | Еще раз об «утечке мозгов» | Прочитал свежий номер "Троицкий вариант". Настроения сразу поубавилось. В статье "Приключения молодого биолога в России, или Еще раз об «утечке мозгов»" обрисована, думаю, знакомая для большинства молодых ученых, работающих на пост-советском пространстве, история. Ссылка на статью: http://trv-science.ru/2010/01/19/priklyuch...utechke-mozgov/ Ссылка на весь номер в формате PDF: http://trv-science.ru/45N.pdf Жду вашего мнения. |

cyon, | ||

| 14.01.2010, 11:00 | Украинские ученые восстали из-под гнета националистического клерикализма | чушь... этому пи....сту надо писать совсем другое письмо!!! И кто это придумал??? Это письмо - дело рук "псевдо-ученых", которые не видят вообще серъезных не то что научных, а даже социальных проблем!!! Больше сотни ученых не видят и не понимают данный научный и социальный круг вопросов? А значит несколько человек в лице представителей гос. власти и церкви понимают и знают? Таким путем любое общество "далеко" уйдет... Самое важное, что авторы письма обращают внимание на вопрос о клерикализации образования, а не вопрос веры. Если государство является СВЕТСКИМ, то оно должно быть отделено о религиозных институтов по определению. О клерикализации образования и опасности креационизма для образования в 2007 году была принята резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы http://www.humanism.al.ru/ru/articles.phtml?num=000504. |

Nils, | ||

| 29.12.2009, 9:04 | Клуб научных журналистов обращается к Российской Академии наук | Реакция академиков РАН: http://trv-science.ru/2009/12/22/ran-nastu...-moment-istiny/ |

Elena, XuMuK, | ||

| 19.12.2009, 9:11 | Клуб научных журналистов обращается к Российской Академии наук | Не обязательно быть ученым, чтобы разглядеть ложь очередного "Леонардо", и господа, поддерживающие его деятельность (мошенничество надо отметить) думаю это знают и прекрасно понимают. Причина, по которой власть имущие ему способствуют, одна - распил очередной крупной суммы бюджетных средств. Так что путь выбран: идем в известном направлении, так сказать в светлое будущее с чудо-фильтрами и энергосберегающими лампочками! А наука им не нужна, мешать только будет, неудобные вопросы ставить... О перспективах выбранного курса можно почитать здесь http://www.nanonewsnet.ru/articles/2009/ge...erspektivakh-rf. |

metelev_sv, XuMuK, | ||

| 5.12.2009, 10:17 | От кого мы произошли | Вы знаете, вероятность того что жизнь зародилась случайным образом такая же как если бы ураган прошёлся по территории авиазавода и случайно собрал "Боинг". И вот на таких невероятных предположениях строится почти вся земная наука. На сегодняшний день уже понятно что теория Дарвина с треском провалилась, просто эту тему никто не хочет ворошить. Стало ясно, что не было никакой эволюции, а все формы жизни появлялись внезапно уже с полностью сформировавшимися признаками, как будто их специально кто-то завозил на нашу планету. Научные теории с треском не проваливаются. Они изменяются и дополняются, научные теории конкурируют друг с другом, уточняются, при этом проходят массу экспериментальных проверок. В итоге это приводит к развитию имеющихся теорий и рождению новых. Ничто и никто под этим Солнцем не возникает внезапно и сразу, с полностью сформировавшимися признаками и свойствами. Полному состоянию системы в данный момент времени и в данной точке пространства предшествует динамика, развитие элементов ее составляющих. После некоторого промежутка времени система, накапливая количественные изменения, приобретает новое качество, новый признак. "Нет дыма без огня". И даже после образования системы, она изменяется и развивается, рождая новые качества и новые дочерние системы. Тот факт, что мы обсуждаем тему "От кого мы произошли" путем электронных средств передачи информации, а не акустическим способом где-нибудь у костра в пещере, является небольшим, но все же доказательством вышесказанного. И еще вопрос. А кто завозил тех кто нас завозил? Такую цепочку рассуждений можно продолжать до бесконечности, так и не ответив "Кто же все завез на нашу планету?". |

Prorok, | ||

| 24.11.2009, 19:11 | От кого мы произошли | А я вообще не понял при чем тут "нравиться или не нравиться" Под "нравиться или не нравиться" я имел ввиду то, что зачастую люди видят, то что им хочется, а не так как есть на самом деле. Речь идет о том, что наблюдая и изучая явления Вселенной необходимо иметь базис, отличный от простых рассказов и слухов. Как показывает история человечества таким базисом является наука, которая содержит в себе, конечно, и морально-этические, а также эстетические аспекты (например, кто видел визуализация ДНК или картинку фрактала знает о чем я говорю). |

cyon, Librarian, | ||

| 24.11.2009, 17:35 | От кого мы произошли | Каждый верит в то - что ему больше нравится и интересней для него, к чему вся эта категоричность, ведь - наверняка все равно никто и ничего не знает.Ты тоже веришь что всего этого нет совершенно необоснованно, опираясь на свое субъективное мнение. Вера вере рознь. Я верю в познаваемость Вселенной, способность человека исследовать и разгадывать ее тайны, но не на основе красивых мифов (нравиться или не нравиться), а на основе научного метода, который дает инструменты познания и в итоге объективный ответ на вопрос о природе вещей. Мое субъективное мнение основывается на научном мировозрении, а не на мифологическом. В мире много загадок на которые человечество еще не знает ответов, но это не значит, что надо создавать безосновательные и лишние "сущности" (еще в Средневековье монах-францисканец говорил об этом). Это ваше право верить в мифы и сказки, так как свободу выбора и свободу совести еще никто не отменял. Но остается вопрос "Какое основание у вашей веры, выдерживает ли оно объективную проверку?" Конечно можно жить в мире грез и мифов всю жизнь, рассказывать мифы, обсуждать их, и не замечать как реальность проходит мимо, что время никого не ждет и что детство уже давно закончилось... |

cyon, densss, | ||

| 20.11.2009, 16:50 | Происхождение Жизни | На нашу планету жизнь была занесена из космоса: http://news.mail.ru/society/2835253/ Можно придумать много вариантов откуда зародилась жизнь, журналисты напишут о "научном открытии" в каком-нибудь журнале или газете, но это всего лишь варианты. "Не умножай сущностей сверх необходимого" - бритва Оккама. То что в комете обнаружена аминокислота говорит лишь о том, что Вселенная едина и в ее разных уголках происходят химико-биологические реакции. Это лишь повышает вероятность, что где-нибудь в просторах космоса, на каких-нибудь планетах может существовать белковая жизнь. Аминокислота - это все же еще не белок и науке достоверно (я подчеркиваю слово "достоверно", т.е. не приблизительно) не известны условия образования белковых молекул, а также сам вопрос каков механизм и динамика образования белка из аминокислот остается открытым. Да, можно принять и такую гипотезу о занесении жизни из космоса, но это не снимает вопросы о редукции неживой материи в живую и об условиях возникновения жизни. Если такие условия на Земле были в прошлом и вполне осуществимы сейчас в лаборатории, то зачем создавать не нужные "сущности"? |

Librarian, vse, | ||

| 18.11.2009, 17:47 | ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы | Ну и как успехи?? кто-нибудь пытался?? Лично я не пытался, но могу рассказать об опыте коллеги. Она подавала заявку на конкурс. Как я понял этот конкурс таит много подводных камней, но самое "удивительное", точнее непонятное, во всей этой программе это то по каким критериями происходит оценка научного проекта. В структуре, где она работает, несколько молодых ученых подавали заявку на этот конкурс. Вывод в результате: лот выигрывает не тот у кого более качественные за спиной научные работы и результаты (например, в виде статей в журналах с большим импакт-фактором и т.п., и соответственно следует ожидать, что у этого человека хороший и интересный проект), его может выиграть человек у которого и приличных то публикаций нет. Критерии оценки не ясны. Вот такая вот программа ФЦП, но пытаться я думаю стоит. |

metelev_sv, | ||

| Текстовая версия | Сейчас: 19.01.2026, 22:08 |